あした天気になあれ!

地球大気の構造

■水蒸気を除いた地球大気(乾燥空気)の組成

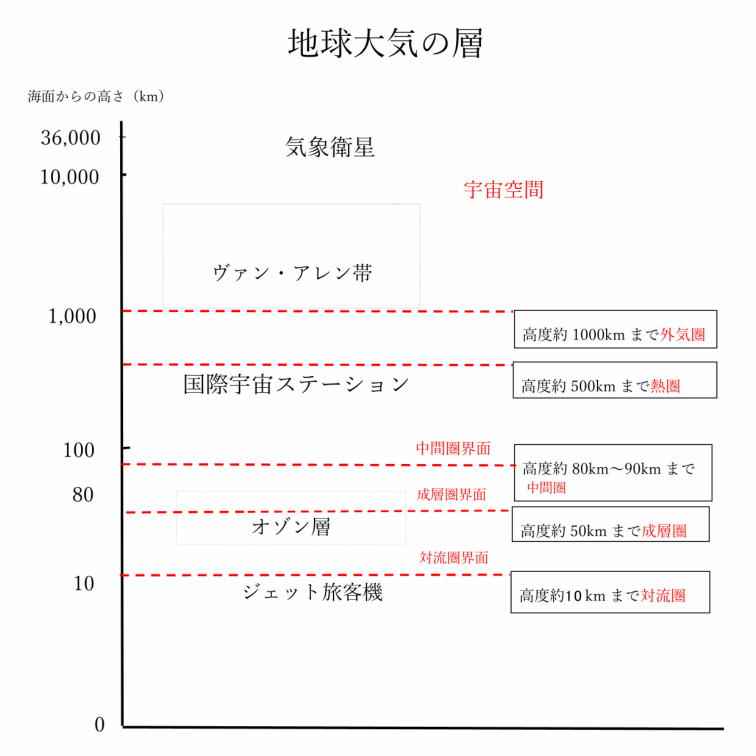

■地球大気の層

■混合気体とドルトンの分圧の法則

■水蒸気圧と水蒸気量

■温度と飽和水蒸気圧・飽和水蒸気量の関係と表

■気液平衡

■相対湿度=湿度

■混合比(水蒸気混合比)と比湿

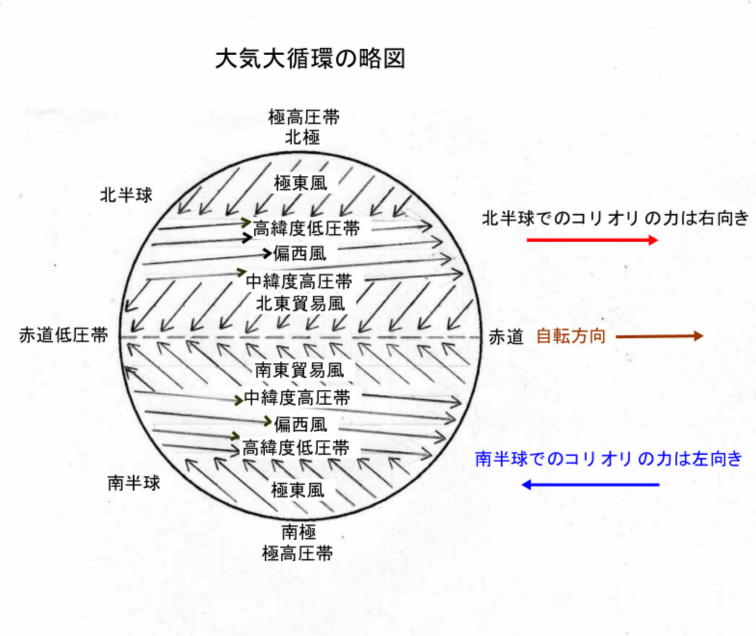

■地球規模の大気の大循環(恒常風)

■季節風(モンスーン)とモンスーンジャイア(季節風の渦の領域と台風の発生)

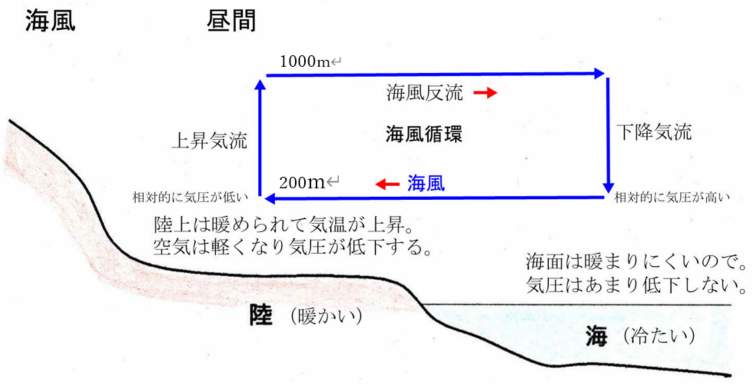

■海風と陸風

■海風前線

■局地風と気象用語

■水蒸気を除いた地球大気(乾燥空気)の組成

(比率の高い順)

気象学では、地球大気から水蒸気だけを除いて考えることがあり、この水蒸気を除いた大気のことを乾燥空気(dri air)という。一方で、実際に即して水蒸気も含んだ空気を湿潤空気(wet air)という。

地球の大気の厚さは、約1,000km程度で、そのうち、乾燥空気の組成は、地表付近から約80kmの高度まではほぼ一定。それより上空では、高度により大気の組成が変わる。このことから、高度80kmまでを均質圏、それより上を非均質圏と区別することがある。

↑TOP

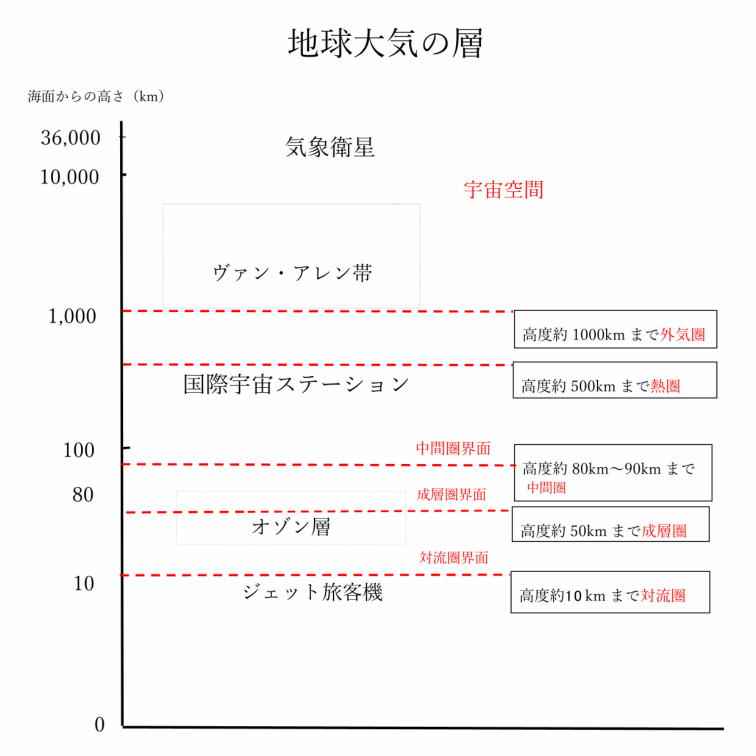

■地球大気の層

●対流圏(troposphere):地表から高度約11kmまでの地球大気の一番下の層。対流圏内では、高度とともに気温減率(100mごとに約0.65℃の割合)により気温が減少する。

天気の変化は、すべて対流圏内で起こり、通常、雲は対流圏界面(対流圏と成層圏の境目)を越えることはない。

●成層圏(stratosphere):対流圏の上で、高度約50kmまでの層。対流圏と成層圏の境目は、対流圏界面または単に圏界面という。なお、この対流圏界面の高度は、季節や緯度によって、高度5km~15km程度の間で変動する。

また、成層圏内には、高度25km付近を中心に、オゾンという気体の密度の高い部分が層を成しており、その部分をオゾン層という。

●中間圏(mesosphere):成層圏の上で、高度約80km~90kmまでの層。中間圏内では、気温は再び高度とともに減少する。そこから上は熱圏となり、中間圏と熱圏の境目は、中間圏界面(mesopause)という。

●熱圏(thermosphere):中間圏の上で、高度約500kmまでの層。熱圏内では太陽の影響を受け、高度とともに気温は上昇する。熱圏の最下層には電子の数が多い層があり、そこを電離層という。電離層の中でも、特に電子の数が多い層が3層あり、それらを下から、E層、F1層、F2層という。なお、E層の下には、D層と呼ばれる弱い電離層がある。

●外気圏(exsosphere):熱圏の上で、高度約1000kmまでの層。地球の一番外側に位置する。外気圏を突破すると宇宙空間となる。

(空気の全圧)=(窒素の分圧)+(酸素の分圧)+(アルゴンの分圧)+(その他水蒸気などの各成分気体の分圧)

なお、混合気体の各成分気体の分圧の割合は、体積の比または物質量(mol)の比と同じになります。

そこで、空気の分圧の割合を考えると、例えば、窒素と酸素の体積比が、窒素78%、酸素が20%なので、空気の全圧のうち、約78%が窒素の分圧、約20%が酸素の分圧ということになります。

空気中の水蒸気量が増えてその粒子の数が増えると、水蒸気圧も大きくなります。逆に、空気中の水蒸気量が減少すると、それに応じて水蒸気圧も減少します。そこで、大気中の水分の量を考えるとき、水蒸気量と水蒸気圧は互いに相関関係にあるため、同じような意味合いで利用されます。

例えば、飽和に達した時の水蒸気量を飽和水蒸気量といい、その飽和に達した時の水蒸気圧を飽和水蒸気圧といいます。

↑TOP

温度が上がると飽和水蒸気圧と飽和水蒸気量は急激に増大します。

温度と飽和水蒸気圧及び飽和水蒸気量の関係の表(参考値)

参考:飽和水蒸気圧を計算する式として、テテンの式(実験式)があります。

↑TOP

なお、水蒸気量と水蒸気圧は互いに相関関係にあるため、水蒸気圧の比においても同じ湿度「%RH」になります。

相対湿度を求める式は、次のようになります。

(相対湿度)=(ある温度の空気塊の現在の水蒸気量)÷(その時の温度の飽和水蒸気量)×100

(相対湿度)=(ある温度の空気塊の現在の水蒸気圧)÷(その時の温度の飽和水蒸気圧)×100

この相対湿度のことを一般的には、単に「湿度」といいます。

↑TOP

混合比とは、湿潤空気塊に含まれる水蒸気質量と乾燥空気質量の比率をいいます。湿潤空気塊から水蒸気質量を除いた乾燥空気1㎏あたりに何gの水蒸気が含まれているのか、ということになります。単位は「g/kg」を用います。

式に表すと 混合比W「g/kg」=水蒸気質量「g」÷乾燥空気質量「kg] となります

●比湿

比湿とは、湿潤空気塊に含まれる水蒸気質量と、その湿潤空気塊全体の質量の比率をいいます。単位は同じく「g/kg」を用います。

式に表すと 比湿S「g/kg」=水蒸気質量「g」÷湿潤空気質量「kg] となります

なお、混合比と比湿は、空気中に水蒸気が何g含まれているかを表したものなので、水蒸気量が増加するほど値は大きくなります。

また、混合比と比湿は、その湿潤空気塊の温度や気圧が変化したとしても、他の湿潤空気塊と混ざったり、水蒸気の蒸発や凝結が起こらない限り、その値に変化は起こりません。つまり、そのような条件下であれば、湿潤空気塊内の分子の数は変わらないため、混合比と比湿の値は保存されることになります。

●飽和混合比

飽和混合比とは、湿潤空気塊が飽和している時の水蒸気質量と乾燥空気質量の比率をいいます。単位は同じく「g/kg」を用います。

式に表すと 飽和混合比Ws「g/kg」=飽和水蒸気質量「g」÷乾燥空気質量「kg] となります

飽和混合比は、空気塊の温度や気圧によってその値は変動します。温度が高くなるほど空気塊が含みうる水蒸気量が増えるため、混合比は大きくなります。また、気圧が低くなるほど飽和混合比は大きくなる傾向にあります。

●飽和比湿

飽和比湿とは、湿潤空気塊が飽和しているときの飽和水蒸気質量と湿潤空気質量の比率をいいます。単位は同じく「g/kg」を用います。

式に表すと 飽和比湿qs「g/kg」=飽和水蒸気質量「g」÷湿潤空気質量「kg] となります

↑TOP

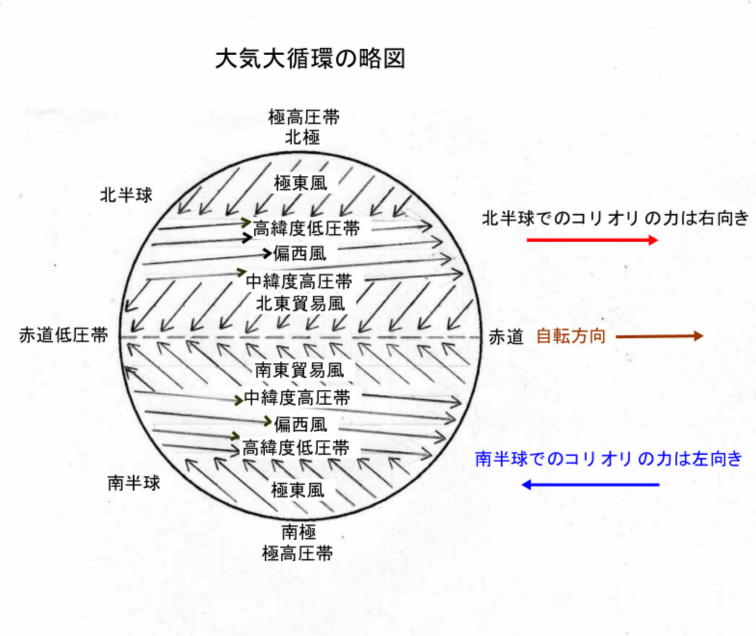

■地球上の大まかな気圧分布

●極高圧帯=年中寒冷な北極域と南極域の大気下層で、放射冷却によって発生した寒冷な高気圧帯。

●高緯度低圧帯=北緯60度と南緯60度付近に東西につらなる周囲より気圧が低くい帯状の地帯。亜寒帯低圧帯ともいう。

●中緯度高圧帯=北緯30~35度と南緯30~35度を中心として東西につらなる周囲より気圧が高い帯状の地帯。亜熱帯高圧帯ともいう。

●赤道低圧帯=赤道付近に形成される低気圧地帯。熱帯収束帯ともいう。

●極東風=極高圧帯から高緯度低圧帯方向へ吹き出している東寄りの風。極偏東風、極風ともいう。

●偏西風=中緯度高圧帯から高緯度低圧帯へ向けて吹く西寄りの風。北極の気温と赤道との気温差が大きくなればなるほど強く真っすぐな風が吹くが、気温差が小さければ風は弱くなり、南北に蛇行しながら吹くこととなる。

●貿易風=中緯度高圧帯から赤道低圧帯に向けて吹く東寄りの風。北半球では北東風(北東貿易風)、南半球では南東風(南東貿易風)となる。

季節風(モンスーン)=季節によって吹く方向が逆向きに変わる風のことをいう。一般的に、夏は海側から大陸側に、冬は大陸側から海側へ風が吹く。日本では、夏は太平洋側からユーラシア大陸側へ吹く南風、冬はユーラシア大陸側から太平洋側へ吹く北西風となる。

■モンスーンジャイア(季節風の渦の領域と台風の発生) 日本の南の海上において、南シナ海方向からの季節風(南西モンスーン)と太平洋高気圧の周りを吹く東寄りの風(北東貿易風)がぶつかり合うことによって風が収束して大きな低気圧(モンスーントラフ)を形成します。この低気圧の領域をモンスーンジャイアといい、全体として反時計回りの風の渦(モンスーンジャイロ)が発生します。このモンスーンジャイアの中で上昇気流が起きると周囲を巻き込んで熱帯低気圧が次々と発生しやすい状況となり、これにより連続して発生した熱帯低気圧が発達して台風(台風は渦の東側で発生しやすい。)となる場合がある。

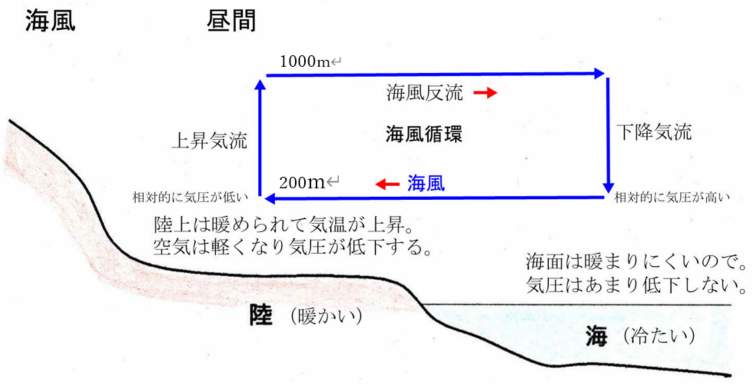

■海風と陸風(海岸地帯における風の流れ) ●海風(うみかぜ・かいふう)

陸地は暖まりやすく冷めやすいという特性に対して、海面は暖まりにくく冷めにくいという特性があります。

その特性により、日中に太陽光が差し込む陸地と同条件下の海上ではあっても、両者には気温差が生じます。

そこで、気温が上昇し暖められた陸地の空気は軽くなり気圧が低下しますが、海上の空気は気温があまり上がらないため、気圧は陸上より比較的高い状態となります。そのため、日中は、気圧の高い海上側から気圧の低い陸上側に風が吹くことになります。これを、海風といいます。海風は、夏の海岸地方で、日射が強く、一般的に風が弱い日に発生する局地風です。

この、陸地に吹き込んだ海風は、ある程度の所(海岸から40㎞まで及ぶことがある)で内陸側からの別の風と合流して収束したのち上昇気流となります。上昇した空気は、今度は海側に向かって戻り始めます(海風反流)。海上まで戻った風は、下降気流となって海面まで戻り、また海上から陸上に向かって風が循環することとなります。これを、海風循環といいます。海風は午前中から夕刻まで続き、午後に最大となり、風速は毎秒6mぐらいまで達することがあります。

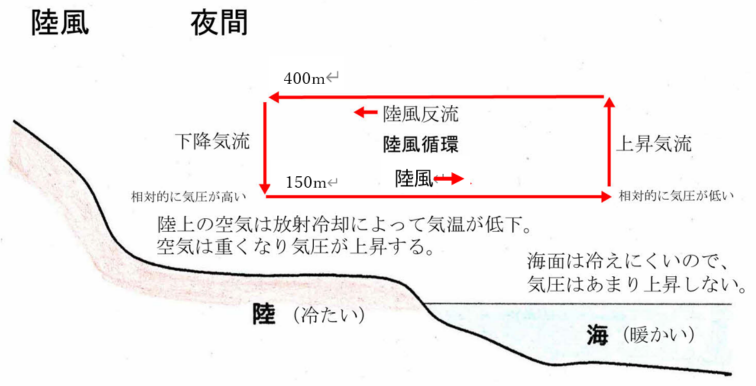

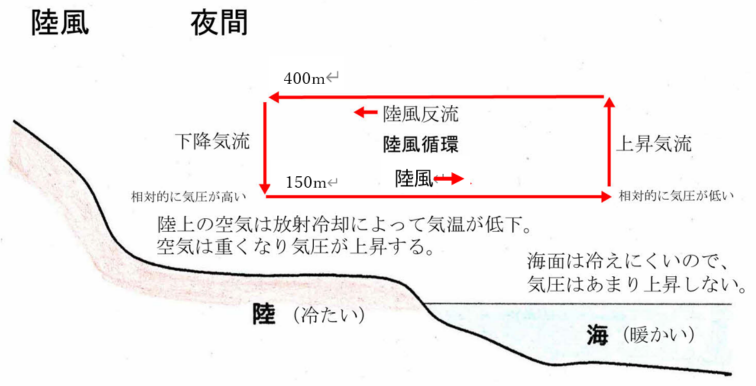

●陸風(りくかぜ・りくふう)

夜間になると今度は、陸地と海面の特性により気温差が日中と逆転します。そのため、夜になると、今度は放射冷却によって冷えた陸上側の空気が海上側に向けて吹くようになります。これを、陸風といいます。海上に達した陸風は上昇気流となり、今度は、海上上空から陸側へ陸風反流が吹き、風が循環し始めます。これを陸風循環といいます。陸風は、夜半から翌早朝まで続き、風速は毎秒3m程まで達します。

海風と陸風の変換点では、一瞬風がやむ時間帯があります。これを凪(なぎ)といいます。

海陸風が発生するには、一般的には天気が良く風が弱いときです。

この前線の通過時には、突風と共に、にわか雨が降り、気温が急に低下することがあります。

↑TOP

■局地風

特定の地域の地形や環境などの条件により、その地域独特の性質を持って発生する風のことをいいます。

地球上の様々な地域によって、その局地風がもたらす恵みや災いにより、それぞれ特有の気候風土を形成しています。

●局地風の発生源となるいろいろな風

①谷風=日中における山間部の谷筋において、太陽光を浴びて暖められた谷底の空気が、山の斜面を尾根に向かって吹き上がります。これを「斜面上昇風」または「アナバチック風」といいます。この上昇気流によって薄くなった谷底の空気を補填するために、今度はその上空からの下降気流によって断熱昇温が発生します。これにより谷間の空気がさらに上昇します。そうすると、谷間の気温が山麓の平野の気温よりも高くなり、気圧が低下します。そのため、日中は平野から谷筋をのぼるように風が吹くようになります。これを、谷風といいます。

②山風=夜間においては、谷間の空気が放射冷却によって冷やされます。冷やされた山の斜面の空気は重くなり、重力によって谷底へと吹き下ろします。これを、「斜面下降風」または「カタバチック風」といいます。これにより、谷間に溜まった空気は行き場を求め上昇気流を起こし、上昇気流が発生すると今度は、断熱冷却によってさらに気温が低くなります。これにより、夜間の谷間の気温は平野よりも低くなり、谷間の気圧が平野よりも高くなります。したがって、夜間には相対的に気圧の高い谷間から気圧の低い平野へと谷筋を下るように風が吹くようになります。これを、山風といいます。

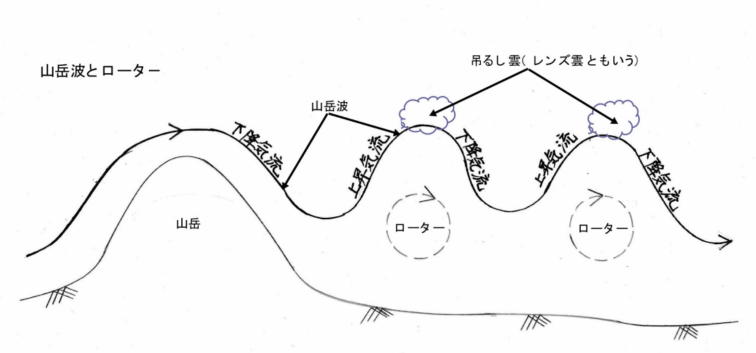

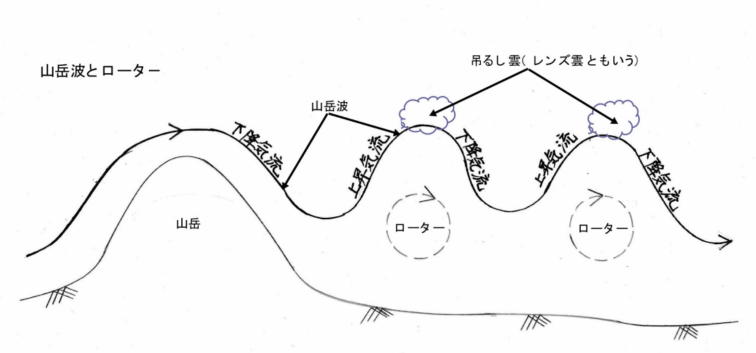

③山岳波とローター=強い風が山岳を越えた際に、その越えた先の風下側では、強い下降気流の次に上昇気流が発生して、それが波状となって連なることがあります。これを山岳波(さんがくは)または風下波(かざしもは)といいます。連続する上昇気流と下降気流の波動の間の地上側には、それぞれ円形状に気流の循環が形成されます。これをローターといいます。ローター部分にはローター雲、上昇気流が下降気流に変わる転換点には吊るし雲(レンズ雲ともいう)などが発生します。

④だし=陸地側から海に向かって直角に吹く地峡風。船を沖合に向かって出すのに都合のよい風で、「船を出す」という意味がある。フェーン現象の一種。

⑤颪(おろし)=冬季に、山から吹き下ろす強い風。日本海側から脊梁山脈を越えて太平洋沿岸に吹き下ろす颪は一般的に北寄りの風で、ボーラ現象により冷たい。太平洋側から脊梁山脈を越えて日本海沿岸に吹き下ろす颪は南寄りの風で、フェーン現象により高温・乾燥。

●日本における主な局地風

①山背(やませ)=夏季に、東北地方の太平洋側に吹く寒冷な北東風。

②空っ風(からっかぜ)=冬季に、関東平野に吹く乾燥した寒冷な北風。山越えの「颪(おろし)」で、ボーラ現象の一つ。

③清川(きよかわ)だし=山形県の庄内平野の河口付近において、陸地側から海に向かって直角に吹く地峡風。日本の三大局地風の一つで、日本三大悪風とも呼ばれている。

④やまじ風=愛媛県の法皇山脈から瀬戸内海に面した平野部に吹き下りる南よりの強い颪風。春に最も多く発生するフェーン現象。秋には台風によるやまじ風が加わり、強烈なやまじ風が発生する。日本の三大局地風の一つで、日本三大悪風とも呼ばれている。

⑤広戸風(ひろとかぜ)=岡山県の那岐山(なぎさん)山系から南麓の津山盆地側へ吹き下ろす颪風。日本の三大局地風の一つで、日本三大悪風とも呼ばれている。

⑥生保内(おぼね)だし=秋田県の仙北市田沢湖生保内周辺に吹く風。

⑦肱川(ひじかわ)あらし=愛媛県の肱川沿いを上流側から河口方向に向けて一気に吹き抜ける強い風。

⑧颪(おろし)=冬季に、山から吹き下ろす強い風。六甲颪、八ヶ岳颪、赤城颪、筑波颪などがある。

⑨まつぼり風=熊本県の阿蘇外輪山西麓の南阿蘇村立野火口瀬から吹き出す強い風。

●気象用語(学術用語)化した局地風

★地域で呼ばれていた局地風の名称が、気象用語として世界的に用いられるようになった例

①フェーン(foehn)=山脈などを越えて吹き下ろす高温・乾燥の強風。フェーン現象ともいう。

②ボーラ(bora)=山脈などを越えて吹き下ろす冷涼な強風。ボラ現象ともいう。

③ブリザード(blizzard)=吹雪や地吹雪の低温の強風。

④モンスーン(monsoon)=季節風または雨季の風や風雨のことをいう。

⑤ハブーブ(haboob)=砂塵嵐を伴う乾燥した強風。

★最初から気象用語(学術用語)として用いられるようになった例

⑥スコール(squall)=熱帯における突然の突風または驟雨(しゅうう)をいう。

↑TOP

■地球大気の層

■混合気体とドルトンの分圧の法則

■水蒸気圧と水蒸気量

■温度と飽和水蒸気圧・飽和水蒸気量の関係と表

■気液平衡

■相対湿度=湿度

■混合比(水蒸気混合比)と比湿

■地球規模の大気の大循環(恒常風)

■季節風(モンスーン)とモンスーンジャイア(季節風の渦の領域と台風の発生)

■海風と陸風

■海風前線

■局地風と気象用語

■水蒸気を除いた地球大気(乾燥空気)の組成

(比率の高い順)

1 |

窒素(N2) | 体積の割合78.08% |

2 |

酸素(O2) | 体積の割合20.94% |

3 |

アルゴン(Ar) | 体積の割合0.93% |

4 |

二酸化炭素(CO2) | 体積の割合0.03% |

5 |

ネオン(Ne) |

体積の割合0.0018% |

6 |

ヘリウム(He) | |

7 |

メタン(CH4) | |

8 |

クリプトン(Kr) | |

9 |

二酸化硫黄(SO2) | |

| 10 | 水素(H2) | |

| 11 | 一酸化二窒素(N2O) | |

| 12 | キセノン(Xe) | |

| 13 | オゾン(O3) | |

| 14 | 二酸化窒素(NO2) | |

| 15 | ヨウ素(I2) |

気象学では、地球大気から水蒸気だけを除いて考えることがあり、この水蒸気を除いた大気のことを乾燥空気(dri air)という。一方で、実際に即して水蒸気も含んだ空気を湿潤空気(wet air)という。

地球の大気の厚さは、約1,000km程度で、そのうち、乾燥空気の組成は、地表付近から約80kmの高度まではほぼ一定。それより上空では、高度により大気の組成が変わる。このことから、高度80kmまでを均質圏、それより上を非均質圏と区別することがある。

↑TOP

■地球大気の層

●対流圏(troposphere):地表から高度約11kmまでの地球大気の一番下の層。対流圏内では、高度とともに気温減率(100mごとに約0.65℃の割合)により気温が減少する。

天気の変化は、すべて対流圏内で起こり、通常、雲は対流圏界面(対流圏と成層圏の境目)を越えることはない。

●成層圏(stratosphere):対流圏の上で、高度約50kmまでの層。対流圏と成層圏の境目は、対流圏界面または単に圏界面という。なお、この対流圏界面の高度は、季節や緯度によって、高度5km~15km程度の間で変動する。

また、成層圏内には、高度25km付近を中心に、オゾンという気体の密度の高い部分が層を成しており、その部分をオゾン層という。

●中間圏(mesosphere):成層圏の上で、高度約80km~90kmまでの層。中間圏内では、気温は再び高度とともに減少する。そこから上は熱圏となり、中間圏と熱圏の境目は、中間圏界面(mesopause)という。

●熱圏(thermosphere):中間圏の上で、高度約500kmまでの層。熱圏内では太陽の影響を受け、高度とともに気温は上昇する。熱圏の最下層には電子の数が多い層があり、そこを電離層という。電離層の中でも、特に電子の数が多い層が3層あり、それらを下から、E層、F1層、F2層という。なお、E層の下には、D層と呼ばれる弱い電離層がある。

●外気圏(exsosphere):熱圏の上で、高度約1000kmまでの層。地球の一番外側に位置する。外気圏を突破すると宇宙空間となる。

■混合気体とドルトンの分圧の法則

空気は、窒素、酸素、アルゴン、二酸化炭素、水素等の他、水蒸気を含んだ混合気体です。この混合気体の圧力Pには、混合気体全体の圧力の他に、窒素や酸素・水蒸気などの各成分気体ごとに圧力を考えることができます。このような混合気体全体の圧力のことを全圧(P)、各成分気体ごとの圧力を分圧(Pa・Pb・・・)といいます。混合気体の全圧(P)は、各成分気体の分圧(Pa・Pb・・・)をすべて合計したものと等しくなります。これを、ドルトンの分圧の法則といいます。(空気の全圧)=(窒素の分圧)+(酸素の分圧)+(アルゴンの分圧)+(その他水蒸気などの各成分気体の分圧)

なお、混合気体の各成分気体の分圧の割合は、体積の比または物質量(mol)の比と同じになります。

そこで、空気の分圧の割合を考えると、例えば、窒素と酸素の体積比が、窒素78%、酸素が20%なので、空気の全圧のうち、約78%が窒素の分圧、約20%が酸素の分圧ということになります。

■水蒸気圧と水蒸気量

空気中の全圧力のうち、水蒸気の分圧を水蒸気圧または水蒸気分圧といいます。空気中の水蒸気量が増えてその粒子の数が増えると、水蒸気圧も大きくなります。逆に、空気中の水蒸気量が減少すると、それに応じて水蒸気圧も減少します。そこで、大気中の水分の量を考えるとき、水蒸気量と水蒸気圧は互いに相関関係にあるため、同じような意味合いで利用されます。

例えば、飽和に達した時の水蒸気量を飽和水蒸気量といい、その飽和に達した時の水蒸気圧を飽和水蒸気圧といいます。

↑TOP

■温度と飽和水蒸気圧・飽和水蒸気量の関係と表

空気塊の温度が上昇するほどに、その空気塊の飽和水蒸気圧と飽和水蒸気量は共に増加します。温度が上がると飽和水蒸気圧と飽和水蒸気量は急激に増大します。

温度と飽和水蒸気圧及び飽和水蒸気量の関係の表(参考値)

| 温度(℃) | 飽和水蒸気圧(hPa) | 飽和水蒸気量(g/m3) |

| 0 | 6.1 | 4.8 |

| 5 | 8.7 | 6.8 |

| 10 | 12.3 | 9.4 |

| 15 | 17.1 | 12.8 |

| 20 | 23.4 | 17.3 |

| 25 | 31.7 | 23.1 |

| 30 | 42.4 | 30.4 |

| 35 | 56.2 | 39.6 |

| 40 | 73.8 | 51.1 |

↑TOP

■気液平衡(きえきへいこう)

ここに、水の満たした蓋のないビーカーがあります。このビーカー内の水面からは、常時水分子が蒸発しています。他方、空気中を漂う水蒸気が水面に接すると凝結して水の中に取り込まれます。この時、蒸発する水分子の量と、凝結して水に戻る水分子の量とが等しくなって均衡が保たれた状態を気液平衡(蒸発する水分子の量=凝結する水分子の量)といいます。この状態が続いている間は、蒸発した水分子と同量の空気中の水分子が凝結してビーカー内の水に取り込まれますので、当座は水面が変化しないように見えます。■相対湿度=湿度

相対湿度とは、ある空気塊の現在の水蒸気量が、その空気塊が最大で含みうる水蒸気量(飽和水蒸気量)の何%に当たるかを、0%から100%の間で表したものをいいます。数式上の記号は「%RH」で表現します。ただし、湿度が100%を越えることもあり、これを過飽和といいます。なお、水蒸気量と水蒸気圧は互いに相関関係にあるため、水蒸気圧の比においても同じ湿度「%RH」になります。

相対湿度を求める式は、次のようになります。

(相対湿度)=(ある温度の空気塊の現在の水蒸気量)÷(その時の温度の飽和水蒸気量)×100

(相対湿度)=(ある温度の空気塊の現在の水蒸気圧)÷(その時の温度の飽和水蒸気圧)×100

この相対湿度のことを一般的には、単に「湿度」といいます。

↑TOP

■混合比(水蒸気混合比)と比湿

●混合比混合比とは、湿潤空気塊に含まれる水蒸気質量と乾燥空気質量の比率をいいます。湿潤空気塊から水蒸気質量を除いた乾燥空気1㎏あたりに何gの水蒸気が含まれているのか、ということになります。単位は「g/kg」を用います。

式に表すと 混合比W「g/kg」=水蒸気質量「g」÷乾燥空気質量「kg] となります

●比湿

比湿とは、湿潤空気塊に含まれる水蒸気質量と、その湿潤空気塊全体の質量の比率をいいます。単位は同じく「g/kg」を用います。

式に表すと 比湿S「g/kg」=水蒸気質量「g」÷湿潤空気質量「kg] となります

なお、混合比と比湿は、空気中に水蒸気が何g含まれているかを表したものなので、水蒸気量が増加するほど値は大きくなります。

また、混合比と比湿は、その湿潤空気塊の温度や気圧が変化したとしても、他の湿潤空気塊と混ざったり、水蒸気の蒸発や凝結が起こらない限り、その値に変化は起こりません。つまり、そのような条件下であれば、湿潤空気塊内の分子の数は変わらないため、混合比と比湿の値は保存されることになります。

●飽和混合比

飽和混合比とは、湿潤空気塊が飽和している時の水蒸気質量と乾燥空気質量の比率をいいます。単位は同じく「g/kg」を用います。

式に表すと 飽和混合比Ws「g/kg」=飽和水蒸気質量「g」÷乾燥空気質量「kg] となります

飽和混合比は、空気塊の温度や気圧によってその値は変動します。温度が高くなるほど空気塊が含みうる水蒸気量が増えるため、混合比は大きくなります。また、気圧が低くなるほど飽和混合比は大きくなる傾向にあります。

●飽和比湿

飽和比湿とは、湿潤空気塊が飽和しているときの飽和水蒸気質量と湿潤空気質量の比率をいいます。単位は同じく「g/kg」を用います。

式に表すと 飽和比湿qs「g/kg」=飽和水蒸気質量「g」÷湿潤空気質量「kg] となります

↑TOP

■地球規模の大気の大循環

■地球上の大まかな気圧分布

●極高圧帯=年中寒冷な北極域と南極域の大気下層で、放射冷却によって発生した寒冷な高気圧帯。

●高緯度低圧帯=北緯60度と南緯60度付近に東西につらなる周囲より気圧が低くい帯状の地帯。亜寒帯低圧帯ともいう。

●中緯度高圧帯=北緯30~35度と南緯30~35度を中心として東西につらなる周囲より気圧が高い帯状の地帯。亜熱帯高圧帯ともいう。

●赤道低圧帯=赤道付近に形成される低気圧地帯。熱帯収束帯ともいう。

■恒常風(季節に関わらず常に同じ方向に吹く風)

赤道付近と北極や南極の温度差によって生ずる気圧差によって発生する風をいう。空気は気圧の高い所から低い所の方へ流れるため、その流れが恒常風となる。恒常風は、地球の自転により発生するコリオリの力も影響している。●極東風=極高圧帯から高緯度低圧帯方向へ吹き出している東寄りの風。極偏東風、極風ともいう。

●偏西風=中緯度高圧帯から高緯度低圧帯へ向けて吹く西寄りの風。北極の気温と赤道との気温差が大きくなればなるほど強く真っすぐな風が吹くが、気温差が小さければ風は弱くなり、南北に蛇行しながら吹くこととなる。

●貿易風=中緯度高圧帯から赤道低圧帯に向けて吹く東寄りの風。北半球では北東風(北東貿易風)、南半球では南東風(南東貿易風)となる。

■季節風(夏と冬で風向が反対になる風)

季節風(モンスーン)=季節によって吹く方向が逆向きに変わる風のことをいう。一般的に、夏は海側から大陸側に、冬は大陸側から海側へ風が吹く。日本では、夏は太平洋側からユーラシア大陸側へ吹く南風、冬はユーラシア大陸側から太平洋側へ吹く北西風となる。

■モンスーンジャイア(季節風の渦の領域と台風の発生) 日本の南の海上において、南シナ海方向からの季節風(南西モンスーン)と太平洋高気圧の周りを吹く東寄りの風(北東貿易風)がぶつかり合うことによって風が収束して大きな低気圧(モンスーントラフ)を形成します。この低気圧の領域をモンスーンジャイアといい、全体として反時計回りの風の渦(モンスーンジャイロ)が発生します。このモンスーンジャイアの中で上昇気流が起きると周囲を巻き込んで熱帯低気圧が次々と発生しやすい状況となり、これにより連続して発生した熱帯低気圧が発達して台風(台風は渦の東側で発生しやすい。)となる場合がある。

■海風と陸風(海岸地帯における風の流れ) ●海風(うみかぜ・かいふう)

陸地は暖まりやすく冷めやすいという特性に対して、海面は暖まりにくく冷めにくいという特性があります。

その特性により、日中に太陽光が差し込む陸地と同条件下の海上ではあっても、両者には気温差が生じます。

そこで、気温が上昇し暖められた陸地の空気は軽くなり気圧が低下しますが、海上の空気は気温があまり上がらないため、気圧は陸上より比較的高い状態となります。そのため、日中は、気圧の高い海上側から気圧の低い陸上側に風が吹くことになります。これを、海風といいます。海風は、夏の海岸地方で、日射が強く、一般的に風が弱い日に発生する局地風です。

この、陸地に吹き込んだ海風は、ある程度の所(海岸から40㎞まで及ぶことがある)で内陸側からの別の風と合流して収束したのち上昇気流となります。上昇した空気は、今度は海側に向かって戻り始めます(海風反流)。海上まで戻った風は、下降気流となって海面まで戻り、また海上から陸上に向かって風が循環することとなります。これを、海風循環といいます。海風は午前中から夕刻まで続き、午後に最大となり、風速は毎秒6mぐらいまで達することがあります。

●陸風(りくかぜ・りくふう)

夜間になると今度は、陸地と海面の特性により気温差が日中と逆転します。そのため、夜になると、今度は放射冷却によって冷えた陸上側の空気が海上側に向けて吹くようになります。これを、陸風といいます。海上に達した陸風は上昇気流となり、今度は、海上上空から陸側へ陸風反流が吹き、風が循環し始めます。これを陸風循環といいます。陸風は、夜半から翌早朝まで続き、風速は毎秒3m程まで達します。

海風と陸風の変換点では、一瞬風がやむ時間帯があります。これを凪(なぎ)といいます。

海陸風が発生するには、一般的には天気が良く風が弱いときです。

■海風前線

海上の冷たい空気が海風として陸地内部に吹き込み、陸地内部の暖かい空気とぶつかった境目にできるのが海風前線です。この前線の通過時には、突風と共に、にわか雨が降り、気温が急に低下することがあります。

↑TOP

■局地風

特定の地域の地形や環境などの条件により、その地域独特の性質を持って発生する風のことをいいます。

地球上の様々な地域によって、その局地風がもたらす恵みや災いにより、それぞれ特有の気候風土を形成しています。

●局地風の発生源となるいろいろな風

①谷風=日中における山間部の谷筋において、太陽光を浴びて暖められた谷底の空気が、山の斜面を尾根に向かって吹き上がります。これを「斜面上昇風」または「アナバチック風」といいます。この上昇気流によって薄くなった谷底の空気を補填するために、今度はその上空からの下降気流によって断熱昇温が発生します。これにより谷間の空気がさらに上昇します。そうすると、谷間の気温が山麓の平野の気温よりも高くなり、気圧が低下します。そのため、日中は平野から谷筋をのぼるように風が吹くようになります。これを、谷風といいます。

②山風=夜間においては、谷間の空気が放射冷却によって冷やされます。冷やされた山の斜面の空気は重くなり、重力によって谷底へと吹き下ろします。これを、「斜面下降風」または「カタバチック風」といいます。これにより、谷間に溜まった空気は行き場を求め上昇気流を起こし、上昇気流が発生すると今度は、断熱冷却によってさらに気温が低くなります。これにより、夜間の谷間の気温は平野よりも低くなり、谷間の気圧が平野よりも高くなります。したがって、夜間には相対的に気圧の高い谷間から気圧の低い平野へと谷筋を下るように風が吹くようになります。これを、山風といいます。

③山岳波とローター=強い風が山岳を越えた際に、その越えた先の風下側では、強い下降気流の次に上昇気流が発生して、それが波状となって連なることがあります。これを山岳波(さんがくは)または風下波(かざしもは)といいます。連続する上昇気流と下降気流の波動の間の地上側には、それぞれ円形状に気流の循環が形成されます。これをローターといいます。ローター部分にはローター雲、上昇気流が下降気流に変わる転換点には吊るし雲(レンズ雲ともいう)などが発生します。

④だし=陸地側から海に向かって直角に吹く地峡風。船を沖合に向かって出すのに都合のよい風で、「船を出す」という意味がある。フェーン現象の一種。

⑤颪(おろし)=冬季に、山から吹き下ろす強い風。日本海側から脊梁山脈を越えて太平洋沿岸に吹き下ろす颪は一般的に北寄りの風で、ボーラ現象により冷たい。太平洋側から脊梁山脈を越えて日本海沿岸に吹き下ろす颪は南寄りの風で、フェーン現象により高温・乾燥。

●日本における主な局地風

①山背(やませ)=夏季に、東北地方の太平洋側に吹く寒冷な北東風。

②空っ風(からっかぜ)=冬季に、関東平野に吹く乾燥した寒冷な北風。山越えの「颪(おろし)」で、ボーラ現象の一つ。

③清川(きよかわ)だし=山形県の庄内平野の河口付近において、陸地側から海に向かって直角に吹く地峡風。日本の三大局地風の一つで、日本三大悪風とも呼ばれている。

④やまじ風=愛媛県の法皇山脈から瀬戸内海に面した平野部に吹き下りる南よりの強い颪風。春に最も多く発生するフェーン現象。秋には台風によるやまじ風が加わり、強烈なやまじ風が発生する。日本の三大局地風の一つで、日本三大悪風とも呼ばれている。

⑤広戸風(ひろとかぜ)=岡山県の那岐山(なぎさん)山系から南麓の津山盆地側へ吹き下ろす颪風。日本の三大局地風の一つで、日本三大悪風とも呼ばれている。

⑥生保内(おぼね)だし=秋田県の仙北市田沢湖生保内周辺に吹く風。

⑦肱川(ひじかわ)あらし=愛媛県の肱川沿いを上流側から河口方向に向けて一気に吹き抜ける強い風。

⑧颪(おろし)=冬季に、山から吹き下ろす強い風。六甲颪、八ヶ岳颪、赤城颪、筑波颪などがある。

⑨まつぼり風=熊本県の阿蘇外輪山西麓の南阿蘇村立野火口瀬から吹き出す強い風。

●気象用語(学術用語)化した局地風

★地域で呼ばれていた局地風の名称が、気象用語として世界的に用いられるようになった例

①フェーン(foehn)=山脈などを越えて吹き下ろす高温・乾燥の強風。フェーン現象ともいう。

②ボーラ(bora)=山脈などを越えて吹き下ろす冷涼な強風。ボラ現象ともいう。

③ブリザード(blizzard)=吹雪や地吹雪の低温の強風。

④モンスーン(monsoon)=季節風または雨季の風や風雨のことをいう。

⑤ハブーブ(haboob)=砂塵嵐を伴う乾燥した強風。

★最初から気象用語(学術用語)として用いられるようになった例

⑥スコール(squall)=熱帯における突然の突風または驟雨(しゅうう)をいう。

↑TOP