あした天気になあれ!

水の三態と状態変化

■水の三態と状態変化

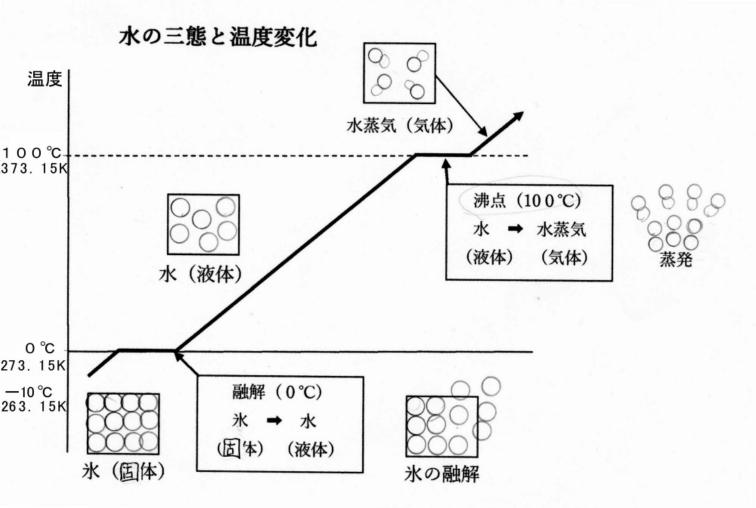

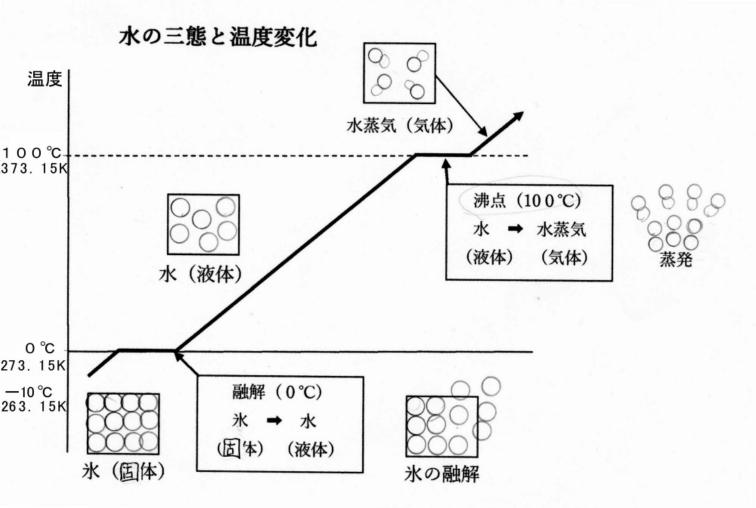

■水の三態と温度変化の関係図

■物質の三態

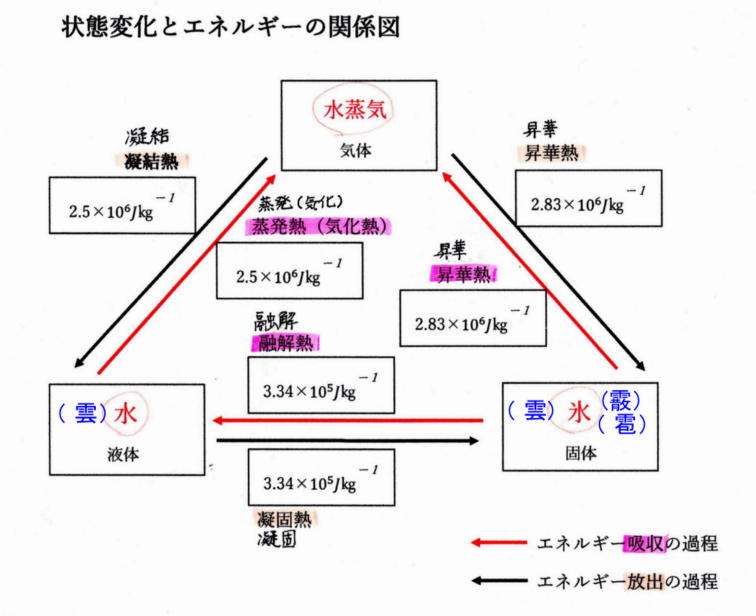

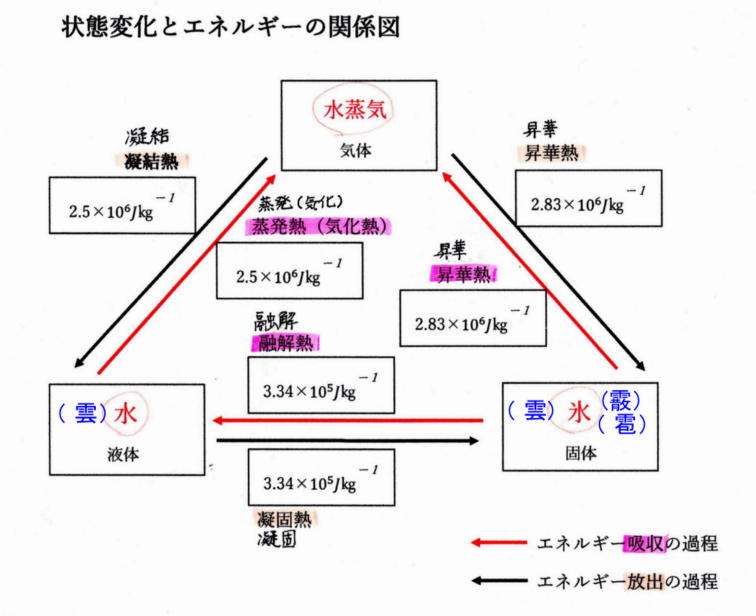

■水の状態変化とエネルギーの関係図

■融解熱と蒸発熱

■凝結熱と凝固熱

■潜熱と顕熱

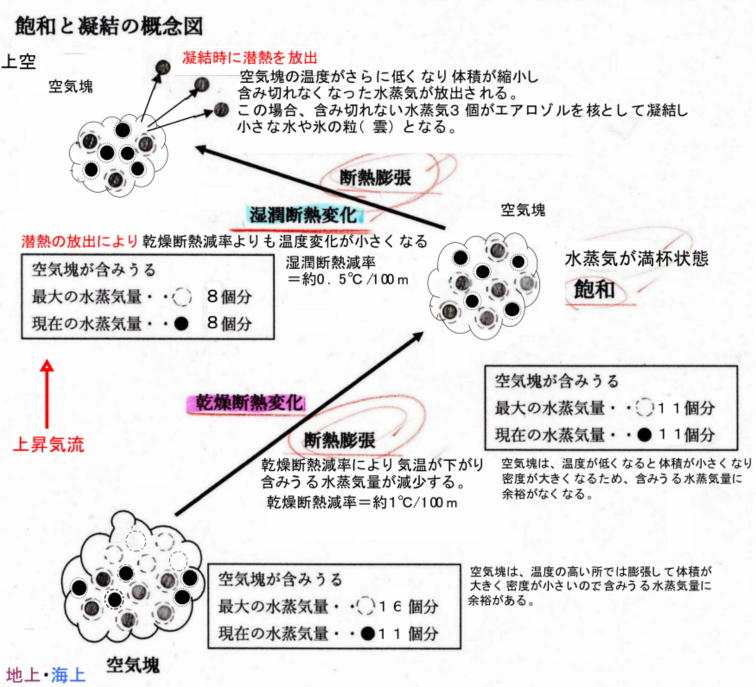

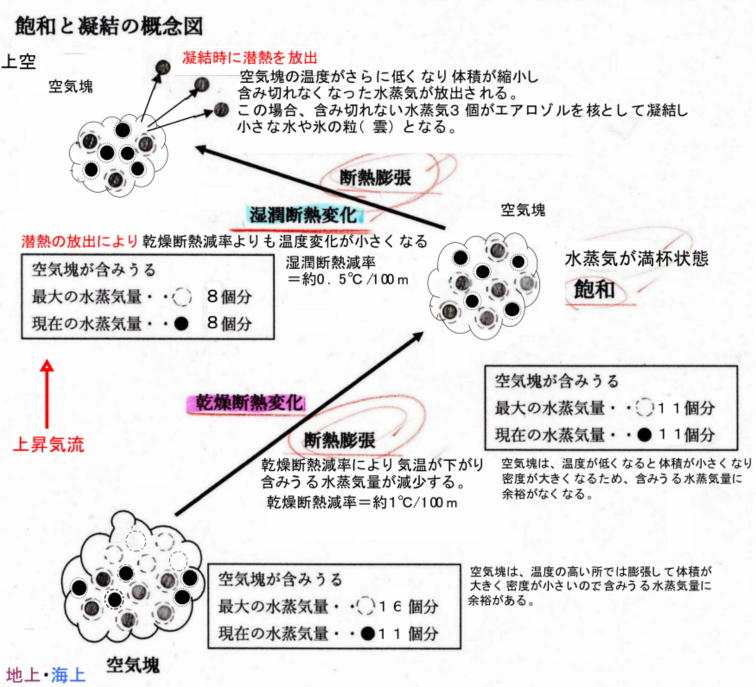

■乾燥断熱変化と湿潤断熱変化(雲の発生メカニズム)

■雲の発生メカニズムと降水

■露点温度と湿数

■乾燥断熱変化と乾燥断熱減率

■湿潤断熱変化と湿潤断熱減率

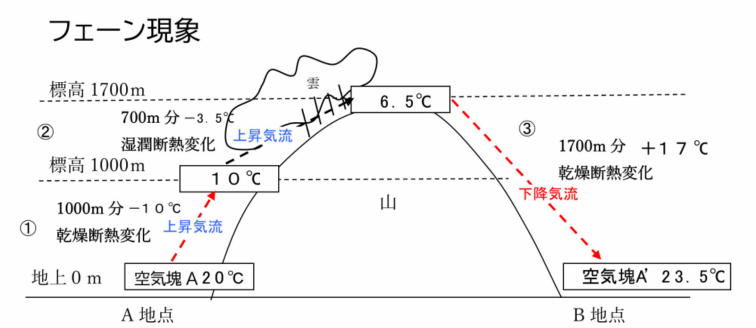

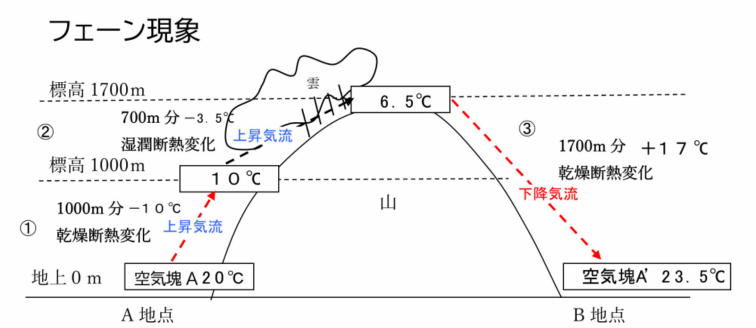

■フェーン現象

■線状降水帯

■水の三態と状態変化

どの物質もそうですが、水も例外なく、固体・液体・気体の三態をとります。水は、固体の状態では「氷」、液体の状態では「水」、気体の状態では「水蒸気」となります。このような水の三態変化により熱のやり取りも行われます。

0℃より低い温度の氷(固体)を加熱すると、氷は次第に融けて液体の水となります。氷が全部融けて水になると、再び温度は上昇を始めます。そして、水の温度が100℃に達すると、沸騰(注1)が始まり、温度の上昇が止まります。ここで、水が水蒸気(気体)(注2)に変化していきます。すべて水蒸気になると、再び温度は上昇を始めます。

なお、氷が融けて水になることを「融解」、水が蒸発して水蒸気になることを「気化」または「蒸発」、水蒸気が水になることを「凝結」、水が氷になることを「凝固」と言います。

さらに、「氷(固体)→水蒸気(気体)」、「水蒸気(気体)→氷(固体)」という変化もあり、これを、「昇華」といいます。このように、三態の間で変化することを、状態変化といいます。

(注1):厳密には、沸騰する温度(沸点)は、気圧により変化します。気圧が高くなると沸点は上がり、気圧が下がると沸点も下がります。水の沸点100℃は、大気の標準的な状態(1気圧=1013hPa)でのことをいいます。

(注2):「水→水蒸気」の蒸発は、必ずしも100℃である必要はなく、常温の状態でも行われます。

■水の三態と温度変化の関係図(氷を加熱して水蒸気となるまでの温度変化のグラフ)

■物質の三態

固体:分子や原子などの粒子が、互いに引力で引っ張りあいながら規則的に集合しています。粒子間に隙間がほとんどないので、力を加えてもあまり変化せず、一定の形や大きさを保っています。

液体:粒子が不規則に集合しており、互いの位置がある程度自由に交換できる状態になっています。そのため、特定の形を持ちません。

気体:粒子がバラバラに乱雑に運動している状態です。気体は隙間が多いため、伸縮自在で体積は大きく変化します。

固体→液体→気体と状態が変化するほど、物質の分子の運動が活発となります。その、分子が盛んに運動するためには、熱エネルギーを与える必要があります。

↑TOP

■水の状態変化とエネルギーの関係図

雲=直径1mmに満たない小さい水や氷の粒。

霰(あられ)=直径5㎜未満の氷の粒。

雹(ひょう)=直径5㎜以上の氷の粒。

■融解熱と蒸発熱(または気化熱)

「固体→液体」、「液体→気体」など、物質が状態変化する際には、エネルギーを伴います。

まず、「固体→液体→気体」と変化する場合、熱を吸収した物質中の粒子の運動が活発になります。

前記の「水の三態と温度変化の関係図」によると、氷が融解して水になる0℃のポイントと水が沸騰して水蒸気になる100℃のポイントで、一旦温度上昇が止まっています。これは、加えられた熱エネルギーが温度上昇ではなく、状態変化のために必要なエネルギーに使われているためです。

この状態変化が終わると、エネルギーが再び温度上昇に使われるようになります。ここで、氷が水に融解するときに吸収される熱を「融解熱」、水が水蒸気になるときに吸収される熱を「蒸発熱または気化熱」といいます。

※「水→水蒸気」の蒸発は、必ずしも100℃である必要はなく、常温の状態でも行われます。

■凝結熱と凝固熱

逆に「気体→液体→固体」の方向の変化では、次第に粒子の動きが鈍くなっていきます。これは、物質内部の熱エネルギーが放出されて少なくなっていくためです。水蒸気が凝結して水になるときに放出する熱を「凝結熱」、水が氷になる時に放出される熱を「凝固熱」と言います。

※水蒸気が水になるときに放出する凝結熱は、湿潤断熱変化に大きく関わってきます。

■潜熱(せんねつ)と顕熱(けんねつ)

この状態変化に伴う熱エネルギーのことを、総称して「潜熱」(latent heat)といいます。

例えば、0℃の氷が0℃の水になる場合など、温度は変化していないのに、消費される熱のことを言います。水が蒸発する場合は水蒸気(注1)という形で潜熱が蓄えられます。潜熱は温度計で直接計測できるものではありません。気象学では、「水蒸気の凝結に伴う潜熱の放出」などという言葉で表現されます。

それに対して、「顕熱」とは、気温など直接温度計で計測できる熱のことをいいます。

(注1):「水→水蒸気」の蒸発は、必ずしも100℃である必要はなく、常温の状態でも行われます。

↑TOP

■雲の発生メカニズムと降水

水蒸気を含んだ空気が上昇気流で上空に達し冷やされて水や氷の細かい粒となります。この水滴や氷の粒子が集まり雲となります。

この雲の粒子は、大気中に存在するエアロゾル(ほこりや塵または海水が蒸発してできる海塩粒子)を核として発生します。

やがて、雲粒が成長・発達して分厚い雲になると上昇気流では支えきれなくなり、重力により降水(雨・雪・霰・雹)となります。

さらに、雲の高度や上空の温度により、暖かい雨または冷たい雨や雪等となります。

雲の粒子のおおよその大きさは、エアロゾルが0.005~20μm(半径)、雲粒は0.01mm(半径)、霧雨は0.1mm(半径)、雨粒は1mm(半径)ほど。

↑TOP

なお、空気塊の温度が露点温度以下となって凝結する水蒸気量は、次の式で表すことができます。

(凝結する水蒸気量)=(水蒸気量)-(その温度における飽和水蒸気量)

現在の気温が露点温度に近い状態ですと、気温が少し下がっただけで露を結び始めることになります。これは空気塊が飽和水蒸気量に近い状態といえます。すなわち、現在の気温Tと露点温度Tdの差T-Td(気温・露点差)がゼロに近いほど空気の湿度が高く飽和に近いということになります。この「T-Td」(気温-露点温度)のことを湿数といいます。この湿数が小さいほど気温が少し下がっただけでその空気塊の水蒸気が飽和状態になることを意味します。なお、湿数が3℃以下の空気を湿域または湿潤域といい、天気予想のための重要な気象要素として利用されます。高層天気図には湿数が表示され、大気の変動や降水域の存在の推定に利用されます。

■乾燥断熱変化と乾燥断熱減率

乾燥断熱変化とは、乾燥空気(水蒸気を考慮しない空気)を圧縮・膨張させた時の温度変化です。

対流圏では、地上ほど気圧が高く、上空へ行くほど空気が薄くなり気圧が低くなります。

地上付近の乾燥空気の空気塊(気温が高いため含みうる水蒸気量に余裕のある飽和状態にない空気塊)は、周りからその高い気圧により押さえつけられていますが、気圧の変化により発生した上昇気流により上空へ向かったとします。上空へ行くほど気圧が低くなるため、空気塊を押さえる力が徐々に小さくなっていきます。そこで、地上付近では周囲から押さえつけられていた空気塊は上昇とともに膨張します。これを断熱膨張といいます。この断熱膨張時に内部エネルギーが消費されて空気塊の温度が下がります(断熱冷却)。このように、乾燥空気を断熱的に変化させることを乾燥断熱変化といいます。そして、この間の温度が下がる割合を乾燥断熱減率といいます。

この乾燥断熱減率(Γd(ガンマd)という記号で表します)は、高度1000mごとにおよそ9.8℃(約10℃)気温が下がります。

なお、湿潤空気(水蒸気を考慮した空気)では水蒸気の影響を受けるため、乾燥断熱減率とは異なる温度変化を伴います。

■湿潤断熱変化と湿潤断熱減率

湿潤断熱変化とは、湿潤空気(水蒸気を考慮した空気)を圧縮・膨張させた時の温度変化です。

空気中に含まれる水蒸気の量を数値化したものを、水蒸気量といいます。

空気が水蒸気を限界まで含んだ状態を「空気が飽和した」といいます。飽和は、空気が含みうる水蒸気量が限界に達した状態であり、その空気塊が飽和に達した時の水蒸気量を、飽和水蒸気量といいます。

飽和水蒸気量は気温が高いほど大きくなり、気温が低くなるほど小さくなります。

これを踏まえて、乾燥空気(含みうる水蒸気に余裕のある空気塊)が上昇気流により上空へ向かうと、やがて、乾燥断熱変化により、もともと含んでいた水蒸気が飽和状態となった湿潤空気になります。この飽和状態にある湿潤空気がさらに上昇気流により上空へ向かったとします。上空へ行くほどさらに気圧が低くなり断熱膨張により空気塊の気温が下がります(断熱冷却)。気温が下がると、湿潤空気塊が含むことができる水蒸気量が減少(飽和水蒸気量の低下)し、含み切れなくなった分の水蒸気が凝結して小さな水や氷の粒となります。その水蒸気が凝結する時には潜熱という熱エネルギーを空気中に放出します。これを潜熱の放出といい、この熱エネルギーの放出により空気が暖められます。

この、湿潤空気(飽和した空気塊)の断熱変化を湿潤断熱変化といい、その時の温度変化を湿潤断熱減率(Γm)といいます。この時の断熱減率は高度1000mごとに約5℃気温が下がります。

したがって、湿潤断熱変化では、潜熱の放出により空気が加熱されるため、断熱冷却による気温の低下の割合が、乾燥断熱減率より緩やかになります。

↑TOP

※乾燥断熱減率はおよそ9.8℃/㎞、湿潤断熱減率は4.9℃/㎞ですが、ここでは、乾燥断熱減率を約10℃/㎞、湿潤断熱減率を約5℃/㎞として計算しています。

A地点にある空気塊が、風に乗り標高1700mの山を越えてB地点に達したとします。

空気塊が上昇するときには、乾燥断熱変化と湿潤断熱変化で気温が下がっていきます。

逆に空気塊が下降するときには、乾燥断熱変化で気温が上がるため、風が山を越えた先の地上付近では高温乾燥の空気となります。これをフェーン現象といいます。

日本では、日本海側から太平洋側へ、逆に太平洋側から日本海側に向かって風が脊梁を越えて吹き降りることでこのフェーン現象が発生します。

日本海側から太平洋側へのフェーン現象は、日本海側の強い寒気による北西風(冬の季節風)が吹き荒れる時に発生します。

太平洋側から日本海側へのフェーン現象は、日本海側に低気圧や台風があるときに太平洋側から風が吹き込むことにより発生します。

フェーン現象により広い範囲で乾燥した熱風が吹き荒れることがあるため、山火事が発生しやすくなり注意が必要です。

①:空気塊Aが風によって山にぶつかり、今度は山に沿って上昇気流(地形による強制上昇)となります。空気塊Aの高度が上がるにつれて断熱膨張による断熱冷却により気温が徐々に下がり始めます。これは、高度上昇により気圧が減少するため、空気塊Aが膨張(断熱膨張)してその内部エネルギーを消費(断熱冷却)するためです。この時の温度変化は、乾燥断熱変化による乾燥断熱減率により100m上昇するごとに約1℃気温が下がります。この空気塊Aは標高1000mに達し、乾燥断熱減率により気温10℃となりました。

②:この空気塊Aが上昇気流に乗り標高1000mからさらに上昇します。乾燥断熱変化は、ある高度を越えると湿潤断熱変化に移行します。この例での空気塊Aは標高1000mで飽和に達して水蒸気が満杯状態の湿潤空気塊になっていますので、この場合、標高1000mから湿潤断熱変化による湿潤断熱減率により温度が下がり始めます。標高1500mまでの間はさらに気圧が減少しますので、このように断熱膨張による断熱冷却が続くことになります。湿潤断熱減率は100mで約0.5℃下がりますので標高1500m地点での空気塊Aの気温は6.5℃となります。

標高1000mから標高1500mまでの間では、空気塊Aが含み切れなくなった水蒸気が凝結して小さな水の粒の雲となり雨を降らせます。この凝結時に潜熱を放出することにより、湿潤断熱減率は0.5℃/100mと乾燥断熱減率の1℃/100mから半減します。

③:標高1500mの頂上を越えた空気塊Aはすでに乾燥空気となり、さらに風と共に今度は山の反対側斜面に沿って下降を始めます。下降気流では、地上に近づくにつれて徐々に気圧が上昇するため、空気塊Aは断熱圧縮により内部エネルギーが増加し空気塊の温度が上がり始めます。これを断熱昇温といいます。このように下降気流では、乾燥断熱変化による乾燥断熱減率の1℃/100mにより気温が上昇します。この例の場合は、標高1700mから標高0mまで一気に下降しますので、温度が17℃上昇し、空気塊Aは空気塊A’として気温は23.5℃となります。

海上から大量の暖かく湿った空気の流入が持続し、不安定な大気の状況下で生じる激しい上昇気流によって積乱雲が次々発生、その積乱雲がほぼ同じ場所で線状に連なり長時間強い雨を降らせる現象いう。

↑TOP

■水の三態と温度変化の関係図

■物質の三態

■水の状態変化とエネルギーの関係図

■融解熱と蒸発熱

■凝結熱と凝固熱

■潜熱と顕熱

■乾燥断熱変化と湿潤断熱変化(雲の発生メカニズム)

■雲の発生メカニズムと降水

■露点温度と湿数

■乾燥断熱変化と乾燥断熱減率

■湿潤断熱変化と湿潤断熱減率

■フェーン現象

■線状降水帯

■水の三態と状態変化

どの物質もそうですが、水も例外なく、固体・液体・気体の三態をとります。水は、固体の状態では「氷」、液体の状態では「水」、気体の状態では「水蒸気」となります。このような水の三態変化により熱のやり取りも行われます。

0℃より低い温度の氷(固体)を加熱すると、氷は次第に融けて液体の水となります。氷が全部融けて水になると、再び温度は上昇を始めます。そして、水の温度が100℃に達すると、沸騰(注1)が始まり、温度の上昇が止まります。ここで、水が水蒸気(気体)(注2)に変化していきます。すべて水蒸気になると、再び温度は上昇を始めます。

なお、氷が融けて水になることを「融解」、水が蒸発して水蒸気になることを「気化」または「蒸発」、水蒸気が水になることを「凝結」、水が氷になることを「凝固」と言います。

さらに、「氷(固体)→水蒸気(気体)」、「水蒸気(気体)→氷(固体)」という変化もあり、これを、「昇華」といいます。このように、三態の間で変化することを、状態変化といいます。

(注1):厳密には、沸騰する温度(沸点)は、気圧により変化します。気圧が高くなると沸点は上がり、気圧が下がると沸点も下がります。水の沸点100℃は、大気の標準的な状態(1気圧=1013hPa)でのことをいいます。

(注2):「水→水蒸気」の蒸発は、必ずしも100℃である必要はなく、常温の状態でも行われます。

■水の三態と温度変化の関係図(氷を加熱して水蒸気となるまでの温度変化のグラフ)

■物質の三態

固体:分子や原子などの粒子が、互いに引力で引っ張りあいながら規則的に集合しています。粒子間に隙間がほとんどないので、力を加えてもあまり変化せず、一定の形や大きさを保っています。

液体:粒子が不規則に集合しており、互いの位置がある程度自由に交換できる状態になっています。そのため、特定の形を持ちません。

気体:粒子がバラバラに乱雑に運動している状態です。気体は隙間が多いため、伸縮自在で体積は大きく変化します。

固体→液体→気体と状態が変化するほど、物質の分子の運動が活発となります。その、分子が盛んに運動するためには、熱エネルギーを与える必要があります。

↑TOP

■水の状態変化とエネルギーの関係図

雲=直径1mmに満たない小さい水や氷の粒。

霰(あられ)=直径5㎜未満の氷の粒。

雹(ひょう)=直径5㎜以上の氷の粒。

■融解熱と蒸発熱(または気化熱)

「固体→液体」、「液体→気体」など、物質が状態変化する際には、エネルギーを伴います。

まず、「固体→液体→気体」と変化する場合、熱を吸収した物質中の粒子の運動が活発になります。

前記の「水の三態と温度変化の関係図」によると、氷が融解して水になる0℃のポイントと水が沸騰して水蒸気になる100℃のポイントで、一旦温度上昇が止まっています。これは、加えられた熱エネルギーが温度上昇ではなく、状態変化のために必要なエネルギーに使われているためです。

この状態変化が終わると、エネルギーが再び温度上昇に使われるようになります。ここで、氷が水に融解するときに吸収される熱を「融解熱」、水が水蒸気になるときに吸収される熱を「蒸発熱または気化熱」といいます。

※「水→水蒸気」の蒸発は、必ずしも100℃である必要はなく、常温の状態でも行われます。

■凝結熱と凝固熱

逆に「気体→液体→固体」の方向の変化では、次第に粒子の動きが鈍くなっていきます。これは、物質内部の熱エネルギーが放出されて少なくなっていくためです。水蒸気が凝結して水になるときに放出する熱を「凝結熱」、水が氷になる時に放出される熱を「凝固熱」と言います。

※水蒸気が水になるときに放出する凝結熱は、湿潤断熱変化に大きく関わってきます。

■潜熱(せんねつ)と顕熱(けんねつ)

この状態変化に伴う熱エネルギーのことを、総称して「潜熱」(latent heat)といいます。

例えば、0℃の氷が0℃の水になる場合など、温度は変化していないのに、消費される熱のことを言います。水が蒸発する場合は水蒸気(注1)という形で潜熱が蓄えられます。潜熱は温度計で直接計測できるものではありません。気象学では、「水蒸気の凝結に伴う潜熱の放出」などという言葉で表現されます。

それに対して、「顕熱」とは、気温など直接温度計で計測できる熱のことをいいます。

(注1):「水→水蒸気」の蒸発は、必ずしも100℃である必要はなく、常温の状態でも行われます。

↑TOP

■乾燥断熱変化と湿潤断熱変化(雲の発生メカニズム)

■雲の発生メカニズムと降水

水蒸気を含んだ空気が上昇気流で上空に達し冷やされて水や氷の細かい粒となります。この水滴や氷の粒子が集まり雲となります。

この雲の粒子は、大気中に存在するエアロゾル(ほこりや塵または海水が蒸発してできる海塩粒子)を核として発生します。

やがて、雲粒が成長・発達して分厚い雲になると上昇気流では支えきれなくなり、重力により降水(雨・雪・霰・雹)となります。

さらに、雲の高度や上空の温度により、暖かい雨または冷たい雨や雪等となります。

雲の粒子のおおよその大きさは、エアロゾルが0.005~20μm(半径)、雲粒は0.01mm(半径)、霧雨は0.1mm(半径)、雨粒は1mm(半径)ほど。

↑TOP

■露点温度と湿数

空気塊の気温が高くなるほど飽和水蒸気量が大きくなり、その空気塊の含みうる水蒸気量が多くなります。逆に気温が低くなるほど空気塊が含みうる水蒸気量は少なくなり、やがてその空気塊の水蒸気量が限界に達すると、含み切れなくなった水蒸気は凝結して水になります。この含みうる水蒸気量が限界に達した時の水蒸気の量を飽和水蒸気量といいます。そして、飽和水蒸気量に達した空気塊の温度がさらに低くなるとこの空気塊は水蒸気を含み切れなくなり、あふれた水蒸気が凝結して水になり始めます。この露(つゆ)を結び始めた時点の温度を露点温度といいます。なお、空気塊の温度が露点温度以下となって凝結する水蒸気量は、次の式で表すことができます。

(凝結する水蒸気量)=(水蒸気量)-(その温度における飽和水蒸気量)

現在の気温が露点温度に近い状態ですと、気温が少し下がっただけで露を結び始めることになります。これは空気塊が飽和水蒸気量に近い状態といえます。すなわち、現在の気温Tと露点温度Tdの差T-Td(気温・露点差)がゼロに近いほど空気の湿度が高く飽和に近いということになります。この「T-Td」(気温-露点温度)のことを湿数といいます。この湿数が小さいほど気温が少し下がっただけでその空気塊の水蒸気が飽和状態になることを意味します。なお、湿数が3℃以下の空気を湿域または湿潤域といい、天気予想のための重要な気象要素として利用されます。高層天気図には湿数が表示され、大気の変動や降水域の存在の推定に利用されます。

■乾燥断熱変化と乾燥断熱減率

乾燥断熱変化とは、乾燥空気(水蒸気を考慮しない空気)を圧縮・膨張させた時の温度変化です。

対流圏では、地上ほど気圧が高く、上空へ行くほど空気が薄くなり気圧が低くなります。

地上付近の乾燥空気の空気塊(気温が高いため含みうる水蒸気量に余裕のある飽和状態にない空気塊)は、周りからその高い気圧により押さえつけられていますが、気圧の変化により発生した上昇気流により上空へ向かったとします。上空へ行くほど気圧が低くなるため、空気塊を押さえる力が徐々に小さくなっていきます。そこで、地上付近では周囲から押さえつけられていた空気塊は上昇とともに膨張します。これを断熱膨張といいます。この断熱膨張時に内部エネルギーが消費されて空気塊の温度が下がります(断熱冷却)。このように、乾燥空気を断熱的に変化させることを乾燥断熱変化といいます。そして、この間の温度が下がる割合を乾燥断熱減率といいます。

この乾燥断熱減率(Γd(ガンマd)という記号で表します)は、高度1000mごとにおよそ9.8℃(約10℃)気温が下がります。

なお、湿潤空気(水蒸気を考慮した空気)では水蒸気の影響を受けるため、乾燥断熱減率とは異なる温度変化を伴います。

■湿潤断熱変化と湿潤断熱減率

湿潤断熱変化とは、湿潤空気(水蒸気を考慮した空気)を圧縮・膨張させた時の温度変化です。

空気中に含まれる水蒸気の量を数値化したものを、水蒸気量といいます。

空気が水蒸気を限界まで含んだ状態を「空気が飽和した」といいます。飽和は、空気が含みうる水蒸気量が限界に達した状態であり、その空気塊が飽和に達した時の水蒸気量を、飽和水蒸気量といいます。

飽和水蒸気量は気温が高いほど大きくなり、気温が低くなるほど小さくなります。

これを踏まえて、乾燥空気(含みうる水蒸気に余裕のある空気塊)が上昇気流により上空へ向かうと、やがて、乾燥断熱変化により、もともと含んでいた水蒸気が飽和状態となった湿潤空気になります。この飽和状態にある湿潤空気がさらに上昇気流により上空へ向かったとします。上空へ行くほどさらに気圧が低くなり断熱膨張により空気塊の気温が下がります(断熱冷却)。気温が下がると、湿潤空気塊が含むことができる水蒸気量が減少(飽和水蒸気量の低下)し、含み切れなくなった分の水蒸気が凝結して小さな水や氷の粒となります。その水蒸気が凝結する時には潜熱という熱エネルギーを空気中に放出します。これを潜熱の放出といい、この熱エネルギーの放出により空気が暖められます。

この、湿潤空気(飽和した空気塊)の断熱変化を湿潤断熱変化といい、その時の温度変化を湿潤断熱減率(Γm)といいます。この時の断熱減率は高度1000mごとに約5℃気温が下がります。

したがって、湿潤断熱変化では、潜熱の放出により空気が加熱されるため、断熱冷却による気温の低下の割合が、乾燥断熱減率より緩やかになります。

↑TOP

■フェーン現象

※乾燥断熱減率はおよそ9.8℃/㎞、湿潤断熱減率は4.9℃/㎞ですが、ここでは、乾燥断熱減率を約10℃/㎞、湿潤断熱減率を約5℃/㎞として計算しています。

A地点にある空気塊が、風に乗り標高1700mの山を越えてB地点に達したとします。

空気塊が上昇するときには、乾燥断熱変化と湿潤断熱変化で気温が下がっていきます。

逆に空気塊が下降するときには、乾燥断熱変化で気温が上がるため、風が山を越えた先の地上付近では高温乾燥の空気となります。これをフェーン現象といいます。

日本では、日本海側から太平洋側へ、逆に太平洋側から日本海側に向かって風が脊梁を越えて吹き降りることでこのフェーン現象が発生します。

日本海側から太平洋側へのフェーン現象は、日本海側の強い寒気による北西風(冬の季節風)が吹き荒れる時に発生します。

太平洋側から日本海側へのフェーン現象は、日本海側に低気圧や台風があるときに太平洋側から風が吹き込むことにより発生します。

フェーン現象により広い範囲で乾燥した熱風が吹き荒れることがあるため、山火事が発生しやすくなり注意が必要です。

①:空気塊Aが風によって山にぶつかり、今度は山に沿って上昇気流(地形による強制上昇)となります。空気塊Aの高度が上がるにつれて断熱膨張による断熱冷却により気温が徐々に下がり始めます。これは、高度上昇により気圧が減少するため、空気塊Aが膨張(断熱膨張)してその内部エネルギーを消費(断熱冷却)するためです。この時の温度変化は、乾燥断熱変化による乾燥断熱減率により100m上昇するごとに約1℃気温が下がります。この空気塊Aは標高1000mに達し、乾燥断熱減率により気温10℃となりました。

②:この空気塊Aが上昇気流に乗り標高1000mからさらに上昇します。乾燥断熱変化は、ある高度を越えると湿潤断熱変化に移行します。この例での空気塊Aは標高1000mで飽和に達して水蒸気が満杯状態の湿潤空気塊になっていますので、この場合、標高1000mから湿潤断熱変化による湿潤断熱減率により温度が下がり始めます。標高1500mまでの間はさらに気圧が減少しますので、このように断熱膨張による断熱冷却が続くことになります。湿潤断熱減率は100mで約0.5℃下がりますので標高1500m地点での空気塊Aの気温は6.5℃となります。

標高1000mから標高1500mまでの間では、空気塊Aが含み切れなくなった水蒸気が凝結して小さな水の粒の雲となり雨を降らせます。この凝結時に潜熱を放出することにより、湿潤断熱減率は0.5℃/100mと乾燥断熱減率の1℃/100mから半減します。

③:標高1500mの頂上を越えた空気塊Aはすでに乾燥空気となり、さらに風と共に今度は山の反対側斜面に沿って下降を始めます。下降気流では、地上に近づくにつれて徐々に気圧が上昇するため、空気塊Aは断熱圧縮により内部エネルギーが増加し空気塊の温度が上がり始めます。これを断熱昇温といいます。このように下降気流では、乾燥断熱変化による乾燥断熱減率の1℃/100mにより気温が上昇します。この例の場合は、標高1700mから標高0mまで一気に下降しますので、温度が17℃上昇し、空気塊Aは空気塊A’として気温は23.5℃となります。

■線状降水帯

海上から大量の暖かく湿った空気の流入が持続し、不安定な大気の状況下で生じる激しい上昇気流によって積乱雲が次々発生、その積乱雲がほぼ同じ場所で線状に連なり長時間強い雨を降らせる現象いう。

↑TOP