あした天気になあれ!

10種雲形

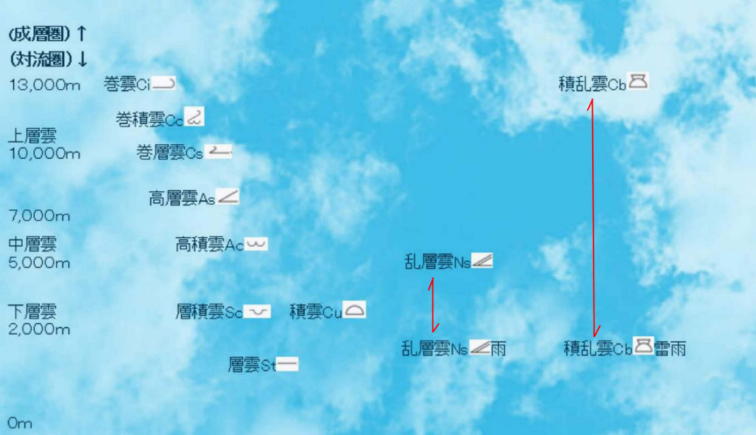

雲のおおよその位置

■対流圏

0mから厚さ11㎞程度。ただし、対流圏界面(又は圏界面)の高さは、季節や緯度によって高度5㎞から15㎞の間で移動する。 熱帯地方など緯度の低い所では対流圏界面の高度は高くなり、逆に緯度の高い所では圏界面は低くなる。

■対流圏の上部は成層圏

■雲の高さや性質による分類(雲の発生する高さによって、次の3層に分けられます。)

上層雲(CH)=巻雲Ci、巻積雲Cc、巻層雲Cs 高度5,000m~1万3,000m

中層雲(CM)=高積雲Ac、高層雲As、乱層雲Ns 高度2,000m~7,000m

下層雲(CL)=層積雲Sc、層雲St、積雲Cu、積乱雲Cb 高度2,000m以下

■対流雲

積雲(積雲が成長したものを雄大積雲として分ける場合あり)と積乱雲で、大気の状態が不安定(上空に寒気が流れ込んだり、地上付近や海上に暖かい空気が発生したりすること。)となり空気の対流が起こったり、山などの地形により空気が強制的に上昇させられ強い対流が発生することによって狭い範囲で形成される。垂直方向に発達する。

10種雲形(雲の形状などの特徴によって、次の10種類に分けられます。世界共通の類型です。)

| 巻雲(けんうん):Cirrus(シーラス)Ci 雲形記号 空のいちばん高い所にあり、繊維状をした離ればなれの雲で、一般には白色で羽毛状、かぎ状、直線状の形になることが多い。また、綿のようになる。秋を代表する雲で、晴天の時現れることが多いが、カギのように曲がっていたりすると、天候が悪化する。 |

| 巻積雲(けんせきうん):Cirrocumuluscc(シーロキュムラス)Cc 雲形記号 小さい白色の片が群れをなし、うろこ状またはさざ波状の形をなした雲で、陰影はなく一般に白色に見える場合が多い。大部分の雲片の見かけの大きさ(視角度)は1度以下である。秋や春によく現れる雲で、この雲が出ると、天気が下り坂に向かうことが多い。 |

| 巻層雲(けんそううん):Cirrostrtus(シーロストラタス)Cs 雲形記号 薄い白っぽいベールのような雲で陰影がなく、全天を覆うことが多く、通常、日のかさ、月のかさ現象を生ずる。この雲が出ると、日暈(ひがさ・にち雲)や月暈(げつうん)が出ることが多い。温暖前線の前面に現れることが多いため、天気は確実に下り坂となり、翌日は雨になることがほとんど。 |

高積雲(こうせきうん):Altocumlus(アルトキュラム)Ac 雲形記号 別名「ひつじ雲・むら雲」 別名「ひつじ雲・むら雲」巻層雲や高層雲に次いで高い所にある雲で、小さな塊が群れをなし、斑状または数本の並んだ帯状の雲で、一般に白色または灰色で普通は影がある。雲片は部分的に網状をしていることもある。規則的に並んだ雲片の見かけの大きさ(視角度)は1度から5度までの間にあるのが普通。巻積雲を大きくしたような雲ですが、雲ができる高さが高層雲より少し低いので、見かけの大きさが大きく見える。降水あり。 |

|

高層雲(こうそううん):Altotratus(アルトストラスタ)As 雲形記号 灰色の層状の雲で、全天を覆うことが多く、厚い巻層雲に似ているが日の暈や月の暈を生じない。この雲の薄い部分ではちょうど、すりガラスを通して見るようにぼんやりと太陽の存在がわかる。朧月(ろうげつ)(ほのかにかすんだ月)もこの雲を通すと起こりやすい。しかし、月は太陽ほど眩しくないので、薄い高層雲が出ている時にみられる。広い範囲で雨や雪となる。 |

|

乱層雲(らんそううん):Nimbostratus(ニンボストラトゥス)Ns 雲形記号 「乱」の文字がつくと、雨を降らせる雲です。ほとんど一様でムラの少ない暗灰色の層状の雲で、全天を覆い、雨または雷を降らせることが多い。この雲のいずれの部分も太陽を隠してしまうほど厚い。黒っぽい雲で、この雲の下にやや白っぽいちぎれ雲が発生すると、より天候が崩れることがある。比較的長時間雨や雪となる。 |

|

積乱雲(せきらんうん):Cumulonimbus(キュムロニンパス)Cb 雲形記号 |

積雲 (せきうん):Cumulus(キュムラス)Cu 雲形記号 (断片 (断片 ) 別名「わた雲」 ) 別名「わた雲」垂直に発達した離ればなれの厚い雲で、その上面はドームの形に隆起しているが、底はほとんど水平である。 この雲に光が射す場合は明暗の対照が強い。積雲はちぎれた形の雲片になっていることがあり、積雲が発達すると雄大積雲になり、積乱雲と区別しにくくなる。積雲が出ていると、しばらくは好天が続く。積雲は対流圏に属する。 |

|

層積雲(そうせきうん):Stratocumulus(ストラトキュムラス)Sc 雲形記号 大きな塊が群れをなし、層状または斑状、ロール状となっている雲で白色または灰色に見えることが多い。規則的に並んだ雲片の見かけの大きさ(視角度)は5度以上の幅を持っている。色、形ともに様々に変化する厚めのふわふわした綿状で、空の低い所を覆っている。まれに降水あり。層積雲は層雲とともに下層雲に属する。 |

|

層雲(そううん):Stratus(ストラトキュムラス)St 雲形記号 ) 別名「きり雲」 ) 別名「きり雲」灰色の一様な層の雲で霧に似ている。不規則にちぎれている場合もある。この雲を通して太陽が見えるときにはその輪郭がはっきりとわかる。層雲は、最も低い所に現れ、山肌などにへばりついて見えることが多く、手を伸ばせば届きそうなほどに感じ、低い山の山頂は雲の上に出ていることがある。霧雨の場合あり。 |