あした天気になあれ!

■温帯低気圧

■寒冷前線

■温暖前線

■停滞前線

■閉塞前線

■温帯低気圧

低気圧の目安はなく、単に周囲より気圧が低いというだけですが、大きく分けて、温帯低気圧、熱帯低気圧、寒冷低気圧があります。主に温帯低気圧が頻繁に発生することが多いため、単に低気圧という場合には普通は温帯低気圧を指します。

温帯低気圧とは、中緯度や高緯度(温帯地方)の下層に発生する総観規模(総観スケール(水平スケール)1000㎞程度の現象)の低気圧をいいます。

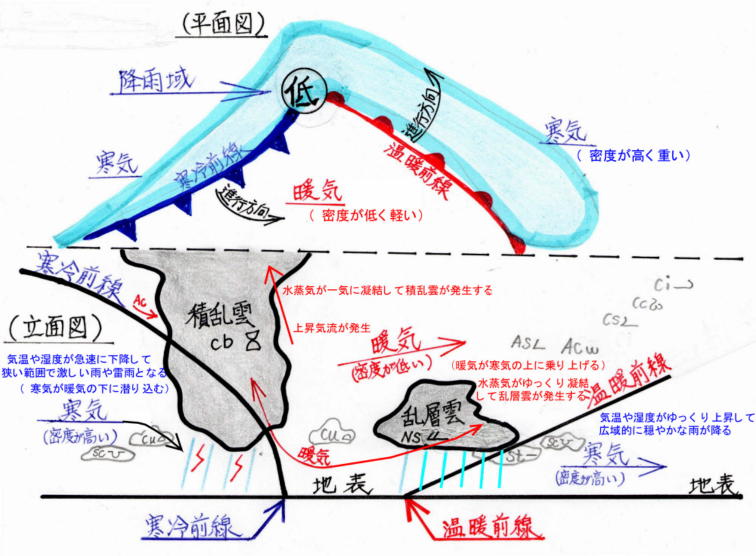

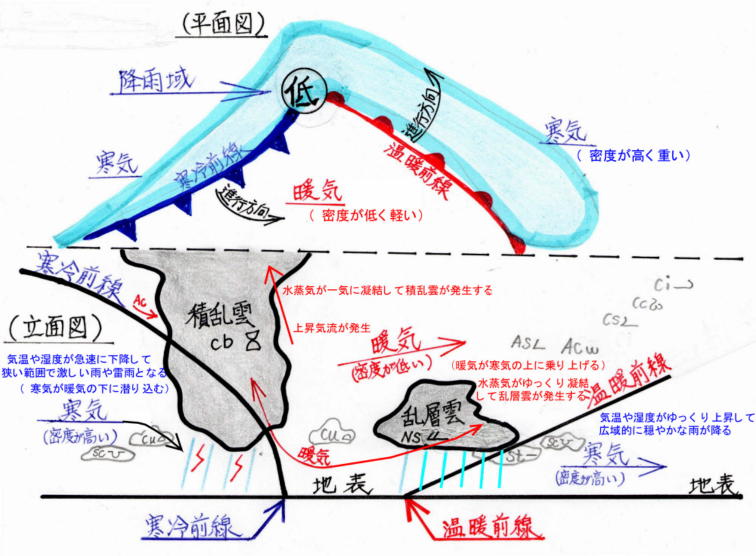

温帯低気圧は、上空の冷たい空気(寒気)と地表の暖かい空気(暖気)の温度差によって構成され、寒気は密度が高く重いため下降気流を生じ、暖気は密度が低く軽いため上昇気流を生じさせます。この寒気と暖気の温度差の位置エネルギーが運動エネルギーとなり風が吹くようになります。ある程度発達すると通常は寒冷前線と温暖前線(他に、停滞前線と閉塞前線あり。)を伴います。

温帯低気圧が生まれたばかりの頃は、中心の軸は上空に行くほど西側に斜めに傾いていますが、発達に伴い垂直になります。その中心軸の変化に平行して、寒冷前線と温暖前線ができます。

なお、北半球の低気圧は反時計周りに風が吹き込みますが、南半球の低気圧は時計回りに風が吹き込みます。低気圧の下では一般的に、曇る・雨が降る・蒸し暑くなる・寒くなるなどの不快な天気となります。

■寒冷前線 :冷たい気団が暖かい気団に向かって移動する際の接触面で発生する前線。

:冷たい気団が暖かい気団に向かって移動する際の接触面で発生する前線。

寒気が暖気の下に入り込んで押し続けるため、比較的傾斜が急な境界面ができる。寒冷前線の通過時には、気温や湿度が急速に下降し、塔状の雲(積乱雲)が発達して狭い範囲で強い雨や雷が降る。

■温暖前線 :暖かい気団が冷たい気団に向かって移動する際の接触面で発生する前線。

:暖かい気団が冷たい気団に向かって移動する際の接触面で発生する前線。

暖気が寒気の上に乗り上げるため、一様に傾斜した比較的緩やかな境界面ができる。温暖前線の通過時には、気温や湿度がゆっくりと上昇し、層状の雲(乱層雲)が発達して広域的に穏やかな雨が降る。

■停滞前線 :冷たい気団と暖かい気団の勢力がほとんど等しい接触面で発生し、その境界面がほとんど移動しない不連続な前線。他の前線に比べて動きが遅く、停滞しているように見える。停滞前線は南北方向にはほとんど移動しないが、偏西風とともに微妙に東側に移動する。前線面にできる雲は、地上付近には層雲、層積雲、乱層雲が多く発生する。多くの場合、温暖前線のような雨が長時間に渡り降り続け、さらに数日間続く場合がある。また、雲天が続き、時に強い雨が降る場合がある。日本では、冷たいオホーツク海気団と暖かい小笠原気団がぶつかり合う7月ごろの梅雨前線が代表例で、1ヶ月間程も上空に停滞することになる。そのほかには、同じくぐずついた天気で長雨の続く春雨前線や秋雨前線がある。

:冷たい気団と暖かい気団の勢力がほとんど等しい接触面で発生し、その境界面がほとんど移動しない不連続な前線。他の前線に比べて動きが遅く、停滞しているように見える。停滞前線は南北方向にはほとんど移動しないが、偏西風とともに微妙に東側に移動する。前線面にできる雲は、地上付近には層雲、層積雲、乱層雲が多く発生する。多くの場合、温暖前線のような雨が長時間に渡り降り続け、さらに数日間続く場合がある。また、雲天が続き、時に強い雨が降る場合がある。日本では、冷たいオホーツク海気団と暖かい小笠原気団がぶつかり合う7月ごろの梅雨前線が代表例で、1ヶ月間程も上空に停滞することになる。そのほかには、同じくぐずついた天気で長雨の続く春雨前線や秋雨前線がある。

■閉塞前線 :温帯低気圧の発達過程で動きの速い寒冷前線が動きの遅い温暖前線に追いついてできる前線。寒冷前線と温暖前線の間にあった暖気が上空に押し上げられ二つの前線が重なり、閉塞したような構造となる。なお、温暖前線の前方には寒気、寒冷前線の後方にも寒気があるので、閉塞前線ではこの二つの寒気が接続することとなるが、双方の寒気の温度差によりそれぞれ潜り込む側や乗り上げる側となる構造の変化により、寒冷型閉塞前線と温暖型閉塞前線に分けられる。ただし、双方の寒気の勢力が拮抗している場合は中立型閉塞前線となる。日本付近では、大陸から寒気が供給されるため寒冷型が多い。通過時は強風と激しい雨を伴う。

:温帯低気圧の発達過程で動きの速い寒冷前線が動きの遅い温暖前線に追いついてできる前線。寒冷前線と温暖前線の間にあった暖気が上空に押し上げられ二つの前線が重なり、閉塞したような構造となる。なお、温暖前線の前方には寒気、寒冷前線の後方にも寒気があるので、閉塞前線ではこの二つの寒気が接続することとなるが、双方の寒気の温度差によりそれぞれ潜り込む側や乗り上げる側となる構造の変化により、寒冷型閉塞前線と温暖型閉塞前線に分けられる。ただし、双方の寒気の勢力が拮抗している場合は中立型閉塞前線となる。日本付近では、大陸から寒気が供給されるため寒冷型が多い。通過時は強風と激しい雨を伴う。

↑TOP

■寒冷前線

■温暖前線

■停滞前線

■閉塞前線

■温帯低気圧

低気圧の目安はなく、単に周囲より気圧が低いというだけですが、大きく分けて、温帯低気圧、熱帯低気圧、寒冷低気圧があります。主に温帯低気圧が頻繁に発生することが多いため、単に低気圧という場合には普通は温帯低気圧を指します。

温帯低気圧とは、中緯度や高緯度(温帯地方)の下層に発生する総観規模(総観スケール(水平スケール)1000㎞程度の現象)の低気圧をいいます。

温帯低気圧は、上空の冷たい空気(寒気)と地表の暖かい空気(暖気)の温度差によって構成され、寒気は密度が高く重いため下降気流を生じ、暖気は密度が低く軽いため上昇気流を生じさせます。この寒気と暖気の温度差の位置エネルギーが運動エネルギーとなり風が吹くようになります。ある程度発達すると通常は寒冷前線と温暖前線(他に、停滞前線と閉塞前線あり。)を伴います。

温帯低気圧が生まれたばかりの頃は、中心の軸は上空に行くほど西側に斜めに傾いていますが、発達に伴い垂直になります。その中心軸の変化に平行して、寒冷前線と温暖前線ができます。

なお、北半球の低気圧は反時計周りに風が吹き込みますが、南半球の低気圧は時計回りに風が吹き込みます。低気圧の下では一般的に、曇る・雨が降る・蒸し暑くなる・寒くなるなどの不快な天気となります。

■寒冷前線

寒気が暖気の下に入り込んで押し続けるため、比較的傾斜が急な境界面ができる。寒冷前線の通過時には、気温や湿度が急速に下降し、塔状の雲(積乱雲)が発達して狭い範囲で強い雨や雷が降る。

■温暖前線

暖気が寒気の上に乗り上げるため、一様に傾斜した比較的緩やかな境界面ができる。温暖前線の通過時には、気温や湿度がゆっくりと上昇し、層状の雲(乱層雲)が発達して広域的に穏やかな雨が降る。

■停滞前線

■閉塞前線

↑TOP