あした天気になあれ!

■熱帯低気圧

■台風

■台風の雲の構造

■台風通過時の「危険半円」と「可航半円」

■モンスーンジャイア(季節風の渦の領域と台風の発生)

熱帯低気圧は熱帯地方の海洋上で発生する低気圧をいいます。ただし、熱帯地方でも発生しやすい場所が決まっており、海水温が26℃〜27℃より高い海洋上で発生し、陸上では発生しません。北緯5度〜南緯5度など赤道付近では、転向力(コリオリの力)が小さいため発生しにくく、北緯5度〜北緯25度の間で発生することが多くなっています。最も発生しやすい海域は、北西太平洋の西部(東シナ海(日本の南からフィリピンの東)や南シナ海(ベトナムの東))で全体の36%を占めています。

熱帯低気圧は暖かい空気のみで構成され、水蒸気の凝結により雨に変わる際に発生する潜熱(エネルギー)により発達します。温帯低気圧のような冷たい空気と暖かい空気の温度差により発生する寒冷前線や温暖前線は伴いません。温帯低気圧の発生時には、その中心軸が西側に斜めに傾いていますが、熱帯低気圧は発生当初より中心軸は直立しています。

北半球での低気圧は、反時計回りに風が吹き込みますが、南半球での低気圧は、時計回りに風が吹き込みます。温かい海水をエネルギーとする熱帯低気圧は、成長すると台風となって猛烈な嵐を発生します。しかし、その熱帯低気圧は陸に上陸すると、その中心付近に冷たい空気が入り込みエネルギーを失い、次第に温帯低気圧の構造へと変化していきます。これを、熱帯低気圧の温帯低気圧化(温低化)といいます。このように、通常は海水温の低い地域や陸上へ進んだ熱帯低気圧は次第に衰弱していきますが、再発達することがあるため注意が必要です。

なお、このように熱帯低気圧から温帯低気圧に変化することはありますが、温帯低気圧から熱帯低気圧になることはありません。

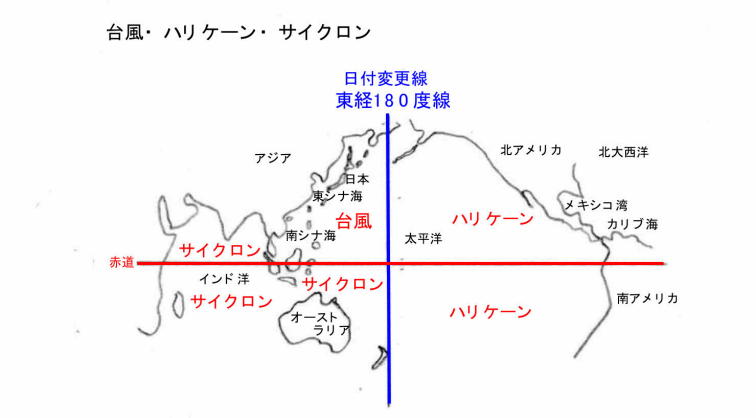

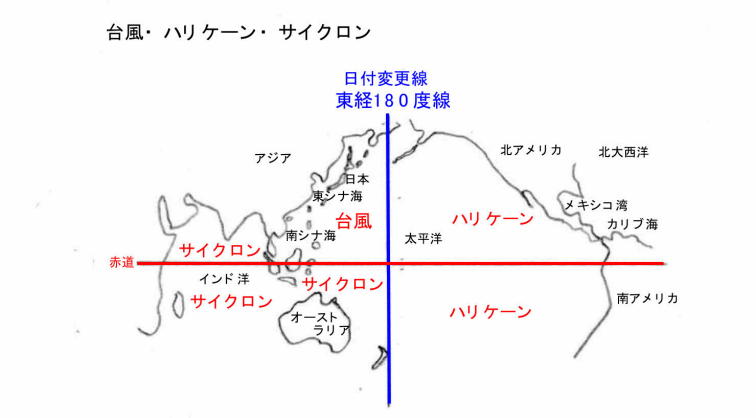

熱帯地方(赤道より北の低緯度帯で東経180度より西の領域又は南シナ海)の水温が27℃以上の海域で発生した積乱雲が集合してできた熱帯低気圧が発達したもので、その低気圧内の最大風速(10分間平均)がおよそ17m/s(34ノットで風力8)以上のものを台風という。主に、熱帯収束帯(南東貿易風が赤道を越えて北東貿易風とぶつかり合ったラインで、大気が高温多湿の収束帯。)で発生する。前線は伴わない。

台風の勢力は、中心気圧ではなく、最大風速をもとに「強さ」を表現し、その強風域(風速15m/s以上の風が吹いているか、吹く可能性がある範囲)の半径で「大きさ」を表現します。さらに、風速25m/s以上の風が吹いているか、または、吹く可能性がある範囲を「暴風域」と呼びます。

なお、台風情報での暴風域は円形で表示します。この円内は暴風がいつ吹いてもおかしくない範囲です。

台風の発生後は、北東貿易風の影響で西に移動し、太平洋高気圧の周りを北上して中・高緯度に達すると、上空の強い偏西風により速い速度で北東へ進むなど、台風周辺の風や気圧配置の影響を受けて移動します。なお、台風は地球の自転の影響を受けて北〜北西へ向かう性質を持っています。

なお、赤道上では、地球の自転の効果がゼロとなるため、台風のもととなる渦巻きができないため、熱帯低気圧は発生しません。

東経180度より東側の太平洋(北半球・南半球とも)で発生したものや、北大西洋からカリブ海にかけて発生したものは「ハリケーン」といい、インド洋付近で発生したものは「サイクロン」と呼びます。

◎台風の強さの階級分け(最大風速が33m/s未満の場合は強さを表現しない)

◎台風の大きさの階級分け(強風域の半径が500km未満の場合は大きさを表現しない)

台風の勢力の表示例として、「大型で猛烈な台風」とは、強風域の半径が「500km以上〜800km未満」で最大風速が「54m/s(105ノット)以上」であることを表します。

台風は、温かい海面から供給される水蒸気が凝結して雲粒になるときに放出される熱(潜熱)をエネルギーとして発達しますが、移動する際に海面や地上との摩擦により絶えずエネルギーを失っており、そのエネルギーの供給がなくなってくると2〜3日で消滅します。また、日本付近に接近すると上空に寒気が流れ込むようになり、次第に台風の勢力を失って前線が発生し「温帯低気圧」に変わります。これを、台風の「温低化」といいます。温帯低気圧となっても、むしろ台風の時よりも強い風が吹くことがあり注意が必要です。また、熱エネルギーの供給が少なくなり衰えて単に「熱帯低気圧」に変わることがあります。上陸した台風が急速に衰えるのは、水蒸気の供給が断たれ、さらに、陸地の摩擦によりエネルギーが失われるためです。

↑TOP

■台風の雲の構造

台風の中心から

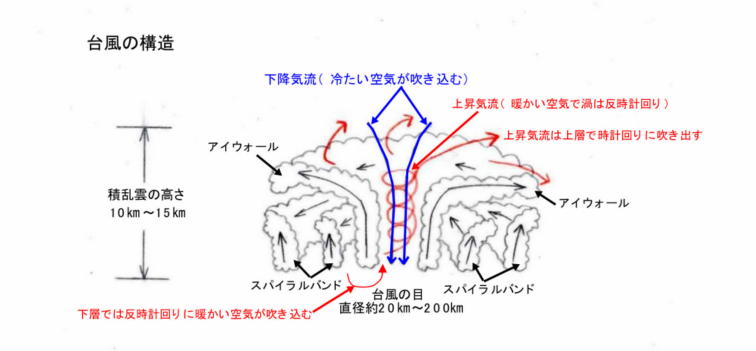

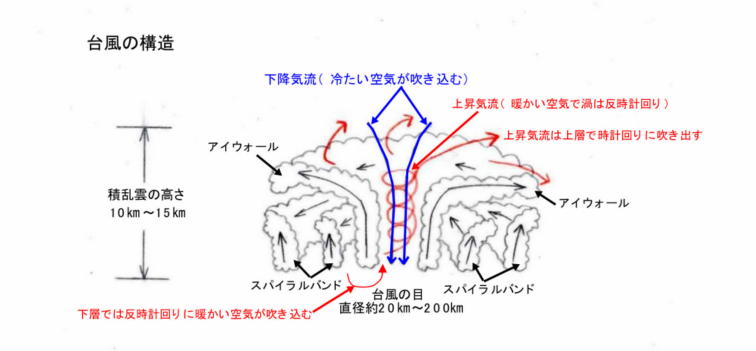

1 台風の目:台風の目の内部では暖かい空気の上昇気流により大量の水蒸気が凝結することによる潜熱が放出され、また、台風の目の上部から吹き込む冷たい空気の下降気流による断熱圧縮に伴う昇温により、暖気のかたまりである暖気核(ウォームコア)が発生しています。台風の目の内部は暖気核により暖められて空気の密度が小さくなり低気圧となっているため、台風の地上側からはその気圧が低くなった台風の目に向かって反時計回りに風(暖気)がさらに吹き込み上昇気流となります。台風の上部に達した上昇気流の風は時計回りに外に吹き出して行きます。空気が薄くなり気圧の低くなった台風の目には、その薄くなった空気を補充しようとするため上空の寒気が下降気流となって吹き込みます。ただし、高気圧となることはなく、台風の中心部はあくまでも低気圧のままです。下降気流により台風の目の中心部では風が弱く雲のないエリアが広がります。その直径はおよそ20km〜200kmで、一般に、台風の目が小さくはっきりしているほど台風の勢力は強いと言われています。なお、勢力の弱い台風だと、目がないこともあります。

2 アイウォール(目の壁)(積乱雲群で台風本体の雲):台風の目を囲うようにある背の高い雲(壁雲)。上昇気流による非常に発達した積乱雲で形成されており、その地上側では猛烈な暴風雨となっている。その高さは、季節や勢力にもよるが、10km〜15kmに達する。

3 スパイラルバンド(内側降雨帯・らせん状の帯)(積乱雲列):アイウォールの外側の雨雲。その地上側では激しい雨が連続的に降りますが、急に晴れたりと天気が目まぐるしく変化します。

4 アウターバンド(外側降雨帯):スパイラルバンドの外側で約200km〜600kmに渡って存在する帯状の雨雲。断続的に激しい雨や雷雨があり、時には竜巻が発生することもある。

↑TOP

台風は進行方向の右側の風が強く「危険半円」といい、反対に左側の風は弱く「可航半円」という。台風の進行方向右側の風は、台風自身の風速に台風を押す風(移動速度)が加わるため強風となるが、進行方向左側の風は、台風自身の風と台風を押す風が衝突して風が弱くなる。ただし、台風の最大瞬間風速が強くなる場合があるため「可航半円」でも注意が必要。

■モンスーンジャイア(季節風の渦の領域と台風の発生)

日本の南の海上において、南シナ海方向からの季節風(南西モンスーン:※注1)と太平洋高気圧の周りを吹く東寄りの風(北東貿易風)がぶつかり合うことによって風が収束して大きな低気圧(モンスーントラフ)を形成します。この低気圧の領域をモンスーンジャイアといい、全体として反時計回りの風の渦(モンスーンジャイロ)が発生します。このモンスーンジャイアの中で上昇気流が起きると周囲を巻き込んで熱帯低気圧が次々と発生しやすい状況となり、これにより連続して発生した熱帯低気圧が発達して台風(台風は渦の東側で発生しやすい。)となる場合があります。

(※注1 季節風(モンスーン)=季節によって吹く方向が逆向きに変わる風のことをいう。一般的に、夏は海側から大陸側に、冬は大陸側から海側へ風が吹く。日本では、夏は太平洋側からユーラシア大陸側へ吹く南風、冬はユーラシア大陸側から太平洋側へ吹く北西風となる。)

↑TOP

■台風

■台風の雲の構造

■台風通過時の「危険半円」と「可航半円」

■モンスーンジャイア(季節風の渦の領域と台風の発生)

■熱帯低気圧

熱帯低気圧は熱帯地方の海洋上で発生する低気圧をいいます。ただし、熱帯地方でも発生しやすい場所が決まっており、海水温が26℃〜27℃より高い海洋上で発生し、陸上では発生しません。北緯5度〜南緯5度など赤道付近では、転向力(コリオリの力)が小さいため発生しにくく、北緯5度〜北緯25度の間で発生することが多くなっています。最も発生しやすい海域は、北西太平洋の西部(東シナ海(日本の南からフィリピンの東)や南シナ海(ベトナムの東))で全体の36%を占めています。

熱帯低気圧は暖かい空気のみで構成され、水蒸気の凝結により雨に変わる際に発生する潜熱(エネルギー)により発達します。温帯低気圧のような冷たい空気と暖かい空気の温度差により発生する寒冷前線や温暖前線は伴いません。温帯低気圧の発生時には、その中心軸が西側に斜めに傾いていますが、熱帯低気圧は発生当初より中心軸は直立しています。

北半球での低気圧は、反時計回りに風が吹き込みますが、南半球での低気圧は、時計回りに風が吹き込みます。温かい海水をエネルギーとする熱帯低気圧は、成長すると台風となって猛烈な嵐を発生します。しかし、その熱帯低気圧は陸に上陸すると、その中心付近に冷たい空気が入り込みエネルギーを失い、次第に温帯低気圧の構造へと変化していきます。これを、熱帯低気圧の温帯低気圧化(温低化)といいます。このように、通常は海水温の低い地域や陸上へ進んだ熱帯低気圧は次第に衰弱していきますが、再発達することがあるため注意が必要です。

なお、このように熱帯低気圧から温帯低気圧に変化することはありますが、温帯低気圧から熱帯低気圧になることはありません。

■台風

熱帯地方(赤道より北の低緯度帯で東経180度より西の領域又は南シナ海)の水温が27℃以上の海域で発生した積乱雲が集合してできた熱帯低気圧が発達したもので、その低気圧内の最大風速(10分間平均)がおよそ17m/s(34ノットで風力8)以上のものを台風という。主に、熱帯収束帯(南東貿易風が赤道を越えて北東貿易風とぶつかり合ったラインで、大気が高温多湿の収束帯。)で発生する。前線は伴わない。

台風の勢力は、中心気圧ではなく、最大風速をもとに「強さ」を表現し、その強風域(風速15m/s以上の風が吹いているか、吹く可能性がある範囲)の半径で「大きさ」を表現します。さらに、風速25m/s以上の風が吹いているか、または、吹く可能性がある範囲を「暴風域」と呼びます。

なお、台風情報での暴風域は円形で表示します。この円内は暴風がいつ吹いてもおかしくない範囲です。

台風の発生後は、北東貿易風の影響で西に移動し、太平洋高気圧の周りを北上して中・高緯度に達すると、上空の強い偏西風により速い速度で北東へ進むなど、台風周辺の風や気圧配置の影響を受けて移動します。なお、台風は地球の自転の影響を受けて北〜北西へ向かう性質を持っています。

なお、赤道上では、地球の自転の効果がゼロとなるため、台風のもととなる渦巻きができないため、熱帯低気圧は発生しません。

東経180度より東側の太平洋(北半球・南半球とも)で発生したものや、北大西洋からカリブ海にかけて発生したものは「ハリケーン」といい、インド洋付近で発生したものは「サイクロン」と呼びます。

◎台風の強さの階級分け(最大風速が33m/s未満の場合は強さを表現しない)

階級 |

最大風速 |

| 強い | 33m/s(64ノット)以上〜44m/s(85ノット)未満 |

| 非常に強い | 44m/s(85ノット)以上〜54m/s(105ノット)未満 |

| 猛烈な | 54m/s(105ノット)以上 |

◎台風の大きさの階級分け(強風域の半径が500km未満の場合は大きさを表現しない)

階級 |

風速15m/s以上の半径 |

| 大型(大きい) | 500km以上〜800km未満 |

| 超大型(非常に大きい) | 800km以上 |

台風の勢力の表示例として、「大型で猛烈な台風」とは、強風域の半径が「500km以上〜800km未満」で最大風速が「54m/s(105ノット)以上」であることを表します。

台風は、温かい海面から供給される水蒸気が凝結して雲粒になるときに放出される熱(潜熱)をエネルギーとして発達しますが、移動する際に海面や地上との摩擦により絶えずエネルギーを失っており、そのエネルギーの供給がなくなってくると2〜3日で消滅します。また、日本付近に接近すると上空に寒気が流れ込むようになり、次第に台風の勢力を失って前線が発生し「温帯低気圧」に変わります。これを、台風の「温低化」といいます。温帯低気圧となっても、むしろ台風の時よりも強い風が吹くことがあり注意が必要です。また、熱エネルギーの供給が少なくなり衰えて単に「熱帯低気圧」に変わることがあります。上陸した台風が急速に衰えるのは、水蒸気の供給が断たれ、さらに、陸地の摩擦によりエネルギーが失われるためです。

↑TOP

■台風の雲の構造

台風の中心から

1 台風の目:台風の目の内部では暖かい空気の上昇気流により大量の水蒸気が凝結することによる潜熱が放出され、また、台風の目の上部から吹き込む冷たい空気の下降気流による断熱圧縮に伴う昇温により、暖気のかたまりである暖気核(ウォームコア)が発生しています。台風の目の内部は暖気核により暖められて空気の密度が小さくなり低気圧となっているため、台風の地上側からはその気圧が低くなった台風の目に向かって反時計回りに風(暖気)がさらに吹き込み上昇気流となります。台風の上部に達した上昇気流の風は時計回りに外に吹き出して行きます。空気が薄くなり気圧の低くなった台風の目には、その薄くなった空気を補充しようとするため上空の寒気が下降気流となって吹き込みます。ただし、高気圧となることはなく、台風の中心部はあくまでも低気圧のままです。下降気流により台風の目の中心部では風が弱く雲のないエリアが広がります。その直径はおよそ20km〜200kmで、一般に、台風の目が小さくはっきりしているほど台風の勢力は強いと言われています。なお、勢力の弱い台風だと、目がないこともあります。

2 アイウォール(目の壁)(積乱雲群で台風本体の雲):台風の目を囲うようにある背の高い雲(壁雲)。上昇気流による非常に発達した積乱雲で形成されており、その地上側では猛烈な暴風雨となっている。その高さは、季節や勢力にもよるが、10km〜15kmに達する。

3 スパイラルバンド(内側降雨帯・らせん状の帯)(積乱雲列):アイウォールの外側の雨雲。その地上側では激しい雨が連続的に降りますが、急に晴れたりと天気が目まぐるしく変化します。

4 アウターバンド(外側降雨帯):スパイラルバンドの外側で約200km〜600kmに渡って存在する帯状の雨雲。断続的に激しい雨や雷雨があり、時には竜巻が発生することもある。

↑TOP

■台風通過時の「危険半円」と「可航半円」

台風は進行方向の右側の風が強く「危険半円」といい、反対に左側の風は弱く「可航半円」という。台風の進行方向右側の風は、台風自身の風速に台風を押す風(移動速度)が加わるため強風となるが、進行方向左側の風は、台風自身の風と台風を押す風が衝突して風が弱くなる。ただし、台風の最大瞬間風速が強くなる場合があるため「可航半円」でも注意が必要。

■モンスーンジャイア(季節風の渦の領域と台風の発生)

日本の南の海上において、南シナ海方向からの季節風(南西モンスーン:※注1)と太平洋高気圧の周りを吹く東寄りの風(北東貿易風)がぶつかり合うことによって風が収束して大きな低気圧(モンスーントラフ)を形成します。この低気圧の領域をモンスーンジャイアといい、全体として反時計回りの風の渦(モンスーンジャイロ)が発生します。このモンスーンジャイアの中で上昇気流が起きると周囲を巻き込んで熱帯低気圧が次々と発生しやすい状況となり、これにより連続して発生した熱帯低気圧が発達して台風(台風は渦の東側で発生しやすい。)となる場合があります。

(※注1 季節風(モンスーン)=季節によって吹く方向が逆向きに変わる風のことをいう。一般的に、夏は海側から大陸側に、冬は大陸側から海側へ風が吹く。日本では、夏は太平洋側からユーラシア大陸側へ吹く南風、冬はユーラシア大陸側から太平洋側へ吹く北西風となる。)

↑TOP